翻译研究 | 《爵士笔记》的错译,以及拉金对爵士乐的痴迷与敌意

菲利普·拉金(Philip Arthur Larkin)是英国的大诗人,因为在图书馆工作,有时也会被文学爱好者拿来类比博尔赫斯。拉金的图书馆生涯非常漫长,超过四十年,比之更为悠久的是他的爵士乐迷身份,始于少年。

菲利普·拉金(Philip Arthur Larkin)是英国的大诗人,因为在图书馆工作,有时也会被文学爱好者拿来类比博尔赫斯。拉金的图书馆生涯非常漫长,超过四十年,比之更为悠久的是他的爵士乐迷身份,始于少年。

正是由于这个弥足珍贵的英伦留学之旅,让我有机会从一开始,即跟随祖国改革开放的跳动脉搏,见证及亲历着40年来我国翻译研究领域的开放、传承与演进。为此,我感到十分荣幸和自豪。

刚刚翻过去的2018年适逢改革开放40周年,从外国文学翻译、研究的角度看,说够成绩不易,说透问题更难。篇幅所限,我只能说翻译依旧减量,研究持续上升。

1975年我从北京外国语学院毕业到中国外文局下属外文出版社工作。从那时开始,就与翻译结缘,至今已经42年。这段经历让我有幸参与和见证了两轮翻译高潮。

明清以来的西方汉学家对《三字经》表现出浓厚的兴趣,他们积极翻译、借用这一中国人熟悉的文本,中为西用,推陈出新,在《三字经》的版本发展史上留下了极有特色的一笔。

20世纪以来,诸多优秀的外国文学作品被引进到国内,文学翻译的价值也逐渐凸显。1928—1934年间的《大公报·文学副刊》(以下简称《文学副刊》)在文学翻译方面进行了很多有益的尝试,其经验对当下的文学翻译也有一定的借鉴意义。

赵稀方将其翻译新论命名为《翻译与现代中国》,虽说过于宏阔,却点明了新世纪以来他思考与研究的一个面向,其专著《翻译与新时期话语实践》《翻译现代性——晚清到五四的翻译研究》都是他在这一面向的探讨中所取得的优秀成果。

今年是著名翻译家傅雷诞辰110周年。人们在追忆、重温傅雷经典译作的同时却发现,几十年过去,我们很少能找到堪比当年的文学翻译作品。尽管新译本每年层出不穷,生硬、难读却是读者普遍的“抱怨”。甚至还有人总结出经验:买汉译的外国文学作品,越老的版本越好。我们今天的文学翻译,究竟出了什么问题?

对一个学科进行思想史的挖掘和梳理,是促使该学科成熟和发展的必由之路,翻译思想史的研究价值不容忽视。翻译学在我国虽然已经获得独立学科地位,但“翻译学科在国内依然处于边缘位置”。

自1949年以来,J.P.雅各布森的小说尚无汉译出版,但早在1936年,翻译家伍光建就选译了他的长篇小说Niels Lyhne,译名为《尼勒斯莱尼》,由商务印书馆出版,而1937年商务印书馆出版的《丹麦短篇小说集》中,则收录了J.P.雅各布森的短篇小说《芳斯夫人》,译者署名“金桥”。

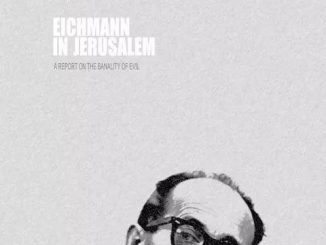

汉娜·阿伦特(Hannah Arendt) 所著《Eichmann in Jerusalem: A Report of the Banality of Evil》一书副标题中的the banality of evil在该书中文译本中有两种译法:“平庸的恶”和“平凡的恶”。

临近十一月的中期选举(mid-term elections),美国发生一系列新闻,都可能对选举结果产生影响。这类多在十月发生,对十一月的选举产生或可能产生影响的新闻事件有一个政治术语名称:October surprise。

Copyright 2023 | Sitemap