都说诗歌是文学王冠上最亮的珍珠,璀璨、华美,阳春白雪,自不待言。而说到翻译,诗歌当属最难伺弄者,也是因为它的这种珍珠品质,“佼佼者易污”。今天,著名译者黑马老师就来与各位书友谈谈诗歌翻译的形美之难。当我们用中文讨论外国诗歌时,我们到底在讨论什么?

无论翻译有多少不足之处,它仍然不失为世界上各项事务中最重要、最有价值的一项工作。

——歌德

译诗的形美之难

文 | 黑马

百年来的诗歌翻译,从早期的古典诗歌开始就百花齐放,也争议不断,随着时间的过滤,我们已经发现了前人追求真理的苦心孤诣很是可歌可泣,但更多的是无奈和叹息。最终得出的结论似乎是无比虚无:“还是读原文好”。但是巴别塔的困境依然阻碍着人类的交流,因此歌德也无奈地说:“无论翻译有多少不足之处,它仍然不失为世界上各项事务中最重要、最有价值的一项工作。”于是诗歌翻译就真的如同一场又一场西西弗斯式的苦行。但置身于苦行中的人们,又似乎其乐无穷地探索着,心无旁骛。

早期的翻译家们只在乎诗歌翻译的意美而忽略了原诗的形式,为了创造自己所理解的原文的意美,采取了各种中国格律诗和宋词的笔法。如郭沫若先生用绝句翻译雪莱《致云雀》,原来的“Higher still and higher/From the earth thou springest”就变成了“高飞复高飞/汝自地飞上”,只看中文自然音、形、意三美都齐全,用现在的眼光要求就感到差强人意了。

雪莱《致云雀》

还有莎士比亚十四行诗(即商籁体),多少大儒巨擘进行过前赴后继的努力,最终还是莫衷一是。那种五步抑扬格自然起伏的英文诗,在英文里按照十个音节一行排列,但刻意用十个单音汉字去对应,其筚路蓝缕努力的效果却显得牵强。家喻户晓的“Shall I compare thee to a summer's day?”翻译成”能否把你比作夏日璀璨?”或“我可以将你比作夏日吗?”音节都凑足了,但似乎都没有诗意。一位诗人呕心沥血,发明了“发音单位”代替发音音节的翻译方法,将这一句翻译为“能不能让我来把你比拟作夏日?”这样似乎读起来自然流畅了一些,但仍有遗憾,读者只能各取所需。

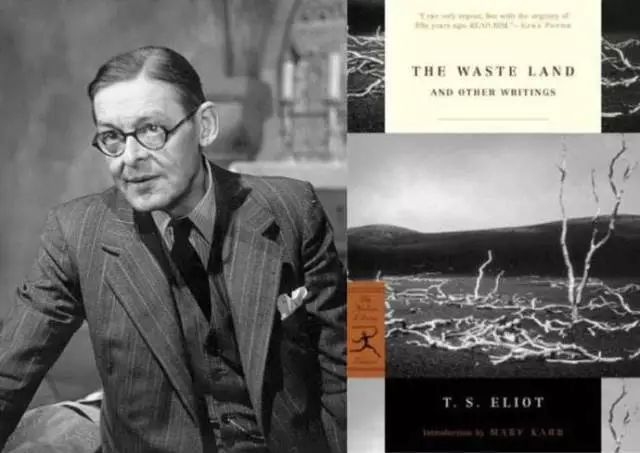

至于哪个更接近莎士比亚则无从谈起,大家谈起来,还是莎翁的思想和浪漫情怀,而不是诗美。到了现代诗歌翻译,尤其是现代派诗歌,因为多是自由体,似乎没了格律和韵脚的羁绊,果然翻译起来更加“自由”,翻译者自由想象与发挥的空间更大,以至于不少读者把现代诗理解为分行的散文,难以真正理解原诗作者的匠心。大多数诗歌评论或解读也都是关注作品的内涵和意义,脱离原文无法探讨其音美与形美,其意美也就难免离题万里甚至歧义丛生。而在英语专业内部研究诗歌,则都是研究原文,又难以在更广泛的读者群里获得认知和共鸣。从而造成原文读者与译文读者完全处在“鸡同鸭讲”的割裂局面。当我们用中文讨论《荒原》时,我们到底在讨论什么?这其实成了问题。

艾略特和他的《荒原》

某日看到一篇讲王小波的文学启迪与师承的文章,对他影响颇深的竟是外国诗歌!他在《我的师承》里坦诚相告,他读了两种《青铜骑士》的译文,查良铮的译文征服了他:“我爱你,彼得兴建的大城/我爱你严肃整齐的面容”,王小波说这才是雍容华贵的英雄体;而另一位译者的译文是:“我爱你彼得的营造/我爱你庄严的外貌”,则被他看作是二人转的调子,高下立判。

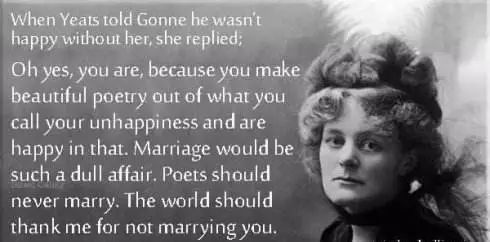

王小波认为中国优秀的诗人翻译家“发现了现代汉语的韵律。没有这种韵律,就不会有文学。”当然,小波谈的还是对译文的感觉。这一切也只有是查良铮的译文完美地与原文对应才更有意义。他或许不知道《莫斯科郊外的晚上》这样耳熟能详的漂亮歌词其实是对原文彻底的改写而成的,原来的俄文韵律完全不是这样。从这个意义上说,赵萝蕤先生在二十多岁上翻译的艾略特《荒原》应该说在格式与韵律对应上基本完全失败了,多少年来我们从中受到的启迪都局限在原诗的思想性和氛围的再现上。只有读到原文的音律美方能真正理解艾略特对古典主义的继承。原文里每行结尾处动词的使用是这样的“breeding,mixing, stirring,covering,feeding”,让人读出荒原的躁动欲望,而译文里几乎没有表现。同样叶芝的《当你老了》,也是韵律感很强的古典美的现代表达,很多人的译文都忽略了它的音乐美,浪费了自己的才情,翻译成了分行的散文。

叶芝写给茅德《当你老了》

那不是自由诗的真正面目,自由体诗歌是有更复杂的形式美的。也是在这个意义上,我还是比较推崇老诗人郑敏,她是接触了英文诗歌的原文学习的诗歌技巧并自觉地运用到现代汉语诗歌的写作上的,尤其是诗歌的转行与接续,完全是英美现代诗歌的方式,但在汉语里能做到天然浑成,确实难能可贵。