总统立法——美国总统的“行政命令”初探

贾圣真

(浙江大学光华法学院 博士研究生)

本文原载《行政法学研究》2016年第6期

摘要

“行政命令”是由美国总统作为联邦最高行政首长对联邦所属各机构发布的具有法律效力的指示,是总统执行法律、形成和推行自己政策的重要手段。行政命令不受《联邦行政程序法》调整,在制定权基础、制定程序和涉及领域方面有自己的特殊之处。行政命令受到法院和国会的制衡。行政命令在制定权基础、规范路径和监督机制等方面对中国的行政立法和行政规定有一定的借鉴和启示意义。

关键词:行政命令;总统权;行政立法;行政规定

一、引言

在学界对美国行政法的介绍和研究中,行政立法领域一直是一个重点。学界对于美国行政立法情况的关注点,集中于《联邦行政程序法》所规定的正式程序(听证程序)和通告评论程序及其衍生出的成本收益分析、电子化规则制定等制度。[1]近年来,学界对此问题的研究延伸至不适用通告评论程序,形式多样、名称各异的非立法性规则。[2]无论是立法性规则还是非立法性规则,均是行政机关(agency)所制定的,在各行政机关之上的美国总统通过发布“行政命令”(executive order)的方式,也在行使着类似于立法的功能,但是尚未引起国内学者的充分关注。[3]

行政命令是总统履行行政权的一种重要方式。一方面,其本身即创设行为规则,从而发挥着类似于行政立法的功能;另一方面,它又为整个行政系统提供指引,从而在总体上引领着下级行政机关的行政立法活动。行政命令如同制定法一样,可以对公众施加法律上的限制,创造联邦政府的新权力,并有可能与法律相冲突,但是,在制度上对行政命令的限制很宽松,法院也并没有为行政命令的审查提供非常明确的指引。由于其在法律体系中的地位比较“隐蔽”,受法律调整的程度不高,故而即使在美国,行政命令也常为学界所忽略。最近有学者指出,相比于正式的立法,关于行政命令的理论研究非常有限,从而导致理论上的“失衡状态”。[4]研究美国总统的行政命令,有助于全面把握美国行政立法的体系,丰富对美国行政立法情况的认识,并以此为媒介了解作为美国最高行政权的总统权力的运作情况。因此,本文尝试对美国总统行政命令的历史发展、现实状况做比较系统的介绍,并提供一个理论分析框架,希望为以后的进一步精细化研究提供基础。

需要指出的是,在比较法上,有的学者将总统签署的各类文件——如总统备忘录(presidential memorandum)、行政协议(executive agreement)等——统称为“总统行政命令”。[5]本文仅仅讨论最狭义的“行政命令”,即那些名为“行政命令”(executive order)的文件。

二、行政命令的产生和发展

(一)草创期

尽管当时还没有“行政命令”这一称谓,但自美国建国伊始,华盛顿总统即开始创设和运用各种指示(directives)来履行职权。1789年6月8日,华盛顿总统曾经以书面形式要求政府官员准备一个报告,详细说明当时各州的情况,这可以看做行政命令的雏形。华盛顿之后各任总统都发布过各种类型、各种格式的命令和指示。但是,直到林肯时期,“行政命令”才得以定型化。林肯上台后即面临南北战争,1862年,他发布了一个关于在路易斯安那州建立军事法庭的问题的命令,自此,“行政命令”才成为一个专有名词。林肯时期发布的行政命令涉及直接军事指挥、扩大军队预算、限制特定区域的公民法律权利等问题,其中最有名的当属1862年9月22日发布的《解放黑奴宣言》。行政命令在定型化之前,并没有特定的形式和制定程序,因此很难统计美国建国初期到底发布了多少行政命令。[6]

总体来说,自美国建国至20世纪初,总统极少运用行政命令这一形式。这一时期大概发布过数百个行政命令和各式各样的总统指示,其范围主要局限于对行政系统内部管理事项的指示。

(二)发展期

进入20世纪之后,伴随着美国总统制的发展,行政命令的功能和涉及的领域也开始出现变化。这一变化始于西奥多·罗斯福执政时期。他认为,除特殊情况外,行政权集中于总统,并将这一观点运用于总统的日常政务处理中,依靠行政机构获得了一些超越国会和政党的权力。[7]西奥多·罗斯福总统开了频繁运用行政命令的先河,其继任者塔夫脱总统虽然在对待总统行政权的观念上更为保守,但是延续了罗斯福运用行政命令的方式。这一时期发布的总统行政命令明显增多,其背后的目的也更加多元化(例如为了对抗国会),行政命令用于设立环境保护区,推行环保政策,改善劳工工作条件,创设行政机构等等,开始承载政策创制功能。

(三)扩张期

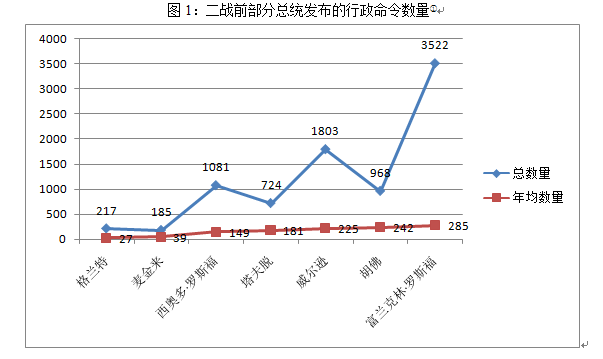

在两次世界大战期间,伴随着战时总统权力的扩张,行政命令的数量有增无减。特别是富兰克林·罗斯福执政时期发布行政命令3522件,远远超过之前的各位总统。创设总统行政办公室,为应对大萧条设立一系列行政机构,以及在二战期间拘禁超过11万在美国的日裔人士等,都是采用发布行政命令的方式。富兰克林·罗斯福时期大量发布行政命令,刺激了《联邦公报法》(Federal Register Act)的制定,以及政府对行政命令的统计和清理活动。下图为二战前的部分总统发布的行政命令数量统计图。

(四)战后期

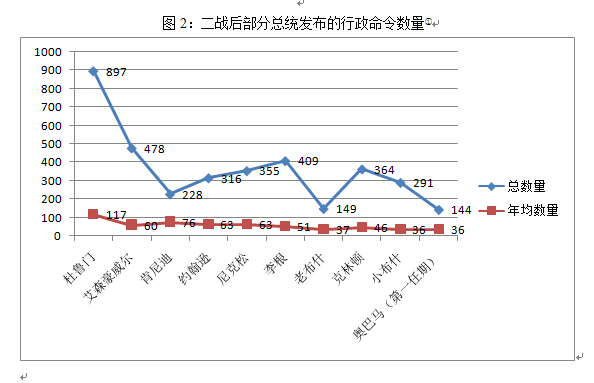

二战结束后至今,美国总统实现了传统总统政治向现代总统制乃至后现代总统制的转变。[8]这一时期最引人注目的是最高法院判决撤销了杜鲁门接管钢铁工业的行政命令,从而有效限制了总统权力。此后,总统行政命令的数量较两次世界大战时期有大幅下降,并且发展趋势相对平稳。时至今日,行政命令依然是总统推行自己的政策目标的重要工具,且其涉及事项的广度、深度、精细化程度有进一步发展。下图为二战后部分总统发布的行政命令数量统计图。

总统行政命令数量的下降,并不意味着行政权的严重萎缩。近几十年来总统行政指示的多样化可能是导致行政命令数量减少的原因之一,例如,奥巴马签署了大量的备忘录以代替行政命令,因为这可以摆脱对制定程序、信息公开等方面的要求。[9]

三、行政命令的法律分析框架

(一)制定权来源

总统发布行政命令的权力主要有三大来源:一是宪法规定;二是国会立法与授权;三是来自于总统职位的实际运作和总统工作本身的“固有权力”。这三者之间存在一定的重合,而且互相影响,共同支撑着总统行政命令的合法性。

1.宪法规定

美国宪法中并没有对总统发布“行政命令”做出直接规定。宪法第二条第一款规定“行政权属于总统”;第二条第三款规定,总统应“监督一切法律的切实执行,并任命合众国的一切官员。”这些条文的表述被用作论述行政命令正当性的宪法基础:总统为了保证法律的实施,可以采取一切必要的手段,行政命令当然是手段之一。同时,宪法规定也为总统权施加了限制,即发布行政命令必须是为了执行法律,法律规定和国会意志对总统行政权处于优越地位。

2.国会立法与授权

总统具有监督法律执行的宪法职责,可以为了实施特定的法律而发布行政命令。除此之外,总统还可以在国会的特别授权以及法律中的授权条款范围内发布行政命令。例如,1949年制定的《联邦财产和行政服务法》(Federal Property and Administrative Services Act)授权总统在其裁量权范围内决定政府行政管理以及财产处置等事项,1978年,卡特总统发布了一项行政命令,要求与行政机关订立合同的相对人提交五百万美元以上的保证金,以确保某些政府指导条款的履行。法院支持了这一行政命令,认为根据该法律,总统享有制定规制政策的裁量权,只要该政策与立法目的具有密切的联系即可。[10]

3.总统的默示权力或固有权力

当总统在发布行政命令时并没有引用特定的法律条文做支撑,或者仅仅声称依据宪法时,行政命令的合法性及其限制即成为问题。美国因此发展出了所谓的“默示权力”和“固有权力”理论。这两个概念有所差别:默示权力是可以从宪法规定中合理推断出来的权力,而固有权力是无需以其他权力为依据、独立存在的权力。[11]有观点认为,美国宪法第一条规定国会权力时使用了“本法所授予的”(“herein granted”)这一修饰,但是第二条仅笼统规定“行政权属于总统”。这意味着国会的权力是受宪法明确限制的,而总统在宪法明确列举的范围之外,还享有隐含着的权力,或者“行政权”本身即是独立于宪法明定的总统权力之外的一种“权力源”(Source of power)。[12]在一些判例中,法院也支持了如下观点:总统可以在没有国会明确授权的情况下采取立法性措施。[13]

尽管在理论上还存在争议,但是总统行政命令缺乏国会明确授权,或者仅仅宽泛的宣称依据“宪法和法律”制定,已经屡见不鲜。

(二)制定程序

1.稀少的法律控制

根据美国《联邦行政程序法》,行政机关制定立法性规则需要遵循一定的法定程序,包括正式听证程序和通告评论程序,在该法对于“行政机关”的定义中,既没有明确包含、也没有明确排除总统。一系列判例认为,总统不是该法所称的“行政机关”,因此,总统不遵守该法的行为也不受司法审查。[14]因此,《联邦行政程序法》不适用于总统,行政命令的制定也不需履行通告、听证、公共评论等环节。行政命令的草案有时候也会让公众和国会提意见,但是这由总统自由决定。例如,卡特总统时期的一个行政命令,就是先在《联邦公报》上公布草案并听取公众意见,4个月后才公布正式的行政命令。[15]

美国其他法律也很少涉及调整总统行政命令的内容,只有零散的关于公开要求。具有普遍适用性和法律效果的总统声明和行政命令应该在《联邦公报》上公布。但是,出于国家安全和其他特殊考虑,可以免于公布;只具有行政系统内部效果的行政命令也可以不公布。[16]另外,一些法律在给总统授权时,也要求其在行使该权力时公布特定的行政命令。除了这些规定之外,总统可以自由决定总统指示的签发和公布的适当方式。

2.制定流程

行政命令的制定程序长期由总统自行加以规定。1873年,格兰特总统对行政命令的形式做了统一规定,此后各任总统先后发布过几个行政命令来规范行政命令的形式及制定流程。其中1962年肯尼迪发布的11030号行政命令为当代行政命令的制定工作程序奠定了基础,[17]该行政命令后又经过多次修正,最近的一次修正是在2014年。[18]目前,行政命令的形式、起草、提交、审核、公布等事项都在修正后的11030号行政命令中有相应规定。

行政命令既可以由政府部门起草,也可以由管理和预算办公室或者总统(白宫)起草。根据一项抽样统计,1947-1987年内,由政府部门起草的行政命令占到65.2%。[19]起草后,将由管理和预算办公室(OMB)审核该行政命令对财政预算的影响,然后由管理和预算办公室会同司法部下设的法制办公室(office of legal counsel)来审查其形式及合法性,最后由司法部长审核其合宪性及合法性。司法部长批准该行政命令后,即送联邦公报办公室(美国国家档案馆的一个下设机构)转呈总统签发,经总统签署后,该行政命令成为正式文件,原件和副本送回联邦公报办公室归档,并在《联邦公报》上公布。如果情况紧急,也可由司法部长直接递交总统签署。

3.形式

按照规定,行政命令要说明其制定依据。有的行政命令会说明特定的法律依据,例如2014年6月13日奥巴马发布的一项行政命令中,即引用了美国法典的具体条文(40 U.S.C.121),[20]但是也有很多行政命令仅仅宽泛的宣称其依据“宪法授予总统的权力以及美国法律”制定。

行政命令的正文部分形式相当灵活,可以模仿立法形式分为条款,也可以不分条款而直接行文。其结尾都会做如下声明:“本命令无意也不会对美国各部门、各行政机关、各单位及其公务员、雇员、代理人以及其他任何人创制任何实体上的或程序上的权利或利益,不产生制定法或衡平法上的强制力。”这强调了其与国会立法的性质区别,即行政命令不能创设法律上的权利或义务,其内容也不具有法律上的强制力。

(三)涉及领域

美国总统拥有广泛的宪法权力,扮演着国家元首、政府首长、军队总司令、首席外交官和首席立法者等多重角色。[21]行政命令与总统权力相伴而生,总统可以基于上述各种角色,在不同领域内发布行政命令。

总统签署的行政命令中,有很大一部分涉及日常行政管理,包括:(1)组建或重组行政组织。例如为行政机关制定行为守则,选派白宫和其他行政机关的官员,在行政系统内部授权,创建或终止各种咨询会议、委员会或者调整其职能等。(2)人事事务。包括决定公务员薪酬、政府假期、政府关闭等事宜等。以大陆法系的观点来看,这些行政命令仅涉及内部行政领域,不具有外部效果。除局限于行政系统内的命令外,还有部分行政命令具有直接或者间接的外部效果,有学者称其为具有“实质效果的命令”(substantive orders)。此类行政命令涉及的内容大致可分为五类:外交和国防政策;自然资源和环境保护;规制审查;劳工政策;民权问题。[22]有的行政命令对普通公众生活具有相当大的影响。但是,正如行政命令自身所强调的一样,由于其不具有正式立法的效果,不改变已有的制定法框架,也很难依据法律对其进行审查。

在总统发布的行政命令中,影响最大、受争议最多的即是通过行政命令建立起的规制审查制度。[23]1981年,李根总统签署12291号总统命令,授权白宫信息和规制办公室来审查行政机关制定的所有主要的行政规则,以保证规制成本和收益的平衡,此后,这一政策不断延续和调整,对行政机关规制行为的审查似乎已经成为了一个永久性的制度。在法律规定未变的情况下,不同的总统在各自任内通过发布行政命令,对规制政策的审查方式有相当大的变化。总统通过这一制度,实现对下级行政机关规则制定行为的控制,而且使自身免于法律评价。对于行政机关规则制定的合法性评价,完全以制定法的规定为准。例如,判例认为,因规制审查而延误期限导致规则制定超期,同样构成违法;[24]再如,有的行政命令明确要求某个行政机关制定规章(regulation),这时,相应规章的出台显然是行政命令带来的结果,但是这一事实并不会影响到对该规章合法性的分析。[25]总之,在法律规定之外,总统通过行政命令仍有相当大的指挥和运作空间。

四、对行政命令的制衡机制

(一)法院的司法审查

1.难以启动的司法审查

对总统的行政命令进行司法审查需要通过多重门槛。一些行政命令因涉及“政治问题”而避免审查。总统在行政系统内的授权属于总统裁量权范围,而且一般不会改变公众的权利状态,因此也不能被挑战。

很多总统命令之所以难以提起司法审查,是因为其对公众只有间接效果,需要下级行政机关制定规章、或者采取其他措施来实施。在这种情况下,很多原告转而针对下级行政机关的规则制定行为或者其他行为提起诉讼,这显然比直接争议行政命令本身更为容易。

对于那些对政府系统之外的群体的权利有直接的、可预见的效果的行政命令,要想提起诉讼还必须经过原告资格的检验,只有在一定利益范围内的群体才有资格提起诉讼。即使一个行政命令直接影响到公众的利益,只要没有适格的原告,该命令也不可能提交到法庭上。例如在1999年一个针对行政命令的诉讼中,法院认为该行政命令引起的损害是“完全抽象和广泛的”(“wholly abstract and widely dispersed”),因此直接驳回了原告起诉,而没有涉及该案的实质问题。[26]

总之,对行政命令提起司法审查相当困难,通过法院判决推翻总统行政命令的情况更是寥寥可数。截止至2015年,美国备案可查的行政命令已超过13000个,联邦最高法院和巡回法院审理的案件中,有700多个案件涉及到总统行政命令(包括总统的政策声明和备忘录),[27]但是目前被法院完全推翻的行政命令仅有2个。[28]下文将对这两个案件加以介绍。

2.扬斯敦案

扬斯敦钢铁公司诉索耶案(Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer)[29]或许是关于总统权的最著名案件。[30]1952年,美国的钢铁工人们因劳资纠纷,决定集体罢工。当时美国正陷于朝鲜战争中,为保证战时经济,1952年4月8日,杜鲁门总统发布了10340号行政命令,命令商务部接管全国各大主要钢铁公司,这将控制全国百分之八十的钢产量。这一行政命令激起各大钢铁公司的强烈反应,于是提起诉讼并一直上诉到最高法院。

政府方面认为,总统接管各钢铁公司的权力具有宪法和法律基础,在战时紧急状态下,总统基于军事总司令的地位,控制国内钢铁工业完全必要。而且,在一战、二战中,有很多通过总统行政命令接管征收国内企业的先例。[31]最高院以6票对3票的结果,判决杜鲁门总统无权接管各大钢铁公司的资产。布莱克大法院代表多数意见撰写了判决,他指出,总统发布命令,必须根据联邦宪法或国会制定的法律,从法律中并不能找到对总统接管钢铁企业的授权,宪法文本中更没明示这种权力。布莱克反驳了“从宪法条文中可以推断出总统的默示权力”的观点,他认为,规定政府对私人财产的占有属于立法性权力,这一权力只能专属于国会。宪法授予总统行政权和监督法律执行的权力时,已经排除了总统作为法律制定者的角色。无论总统是以最高行政首长还是以军队总司令的角色发布接管命令,都不能证成该命令的正当性。至于总统在没有国会授权的情况下接管国内企业的先例,布莱克认为,即使上述情况成立,也并不意味着国会丧失了其专属的立法权。[32]总之,该行政命令因为违背了分权原则,行使了“实质上的立法权”而违宪无效。

本案中,杰克逊大法官的协同意见书中提出了一个重要观点。他认为,总统的权力“不是固定的,而是随着其与国会的一致或分歧而波动”,当总统依照国会明示或暗示的授权采取行动时,其拥有的权力等于总统自身权力加上国会所能授予的所有权力之和;当总统违背国会明示或暗含的意图时,他的权力处于最低点,只拥有总统自身权力减去国会在这一领域的权力;最难判断的情形是国会既没有授权,也没有反对的情况,这时,在国会沉默的领域存在一个“阴影区”(a zone of twilight),总统有可能行使这一部分权力,这取决于对具体的情况分析,而不是抽象的法律理论。[33]

扬斯敦案明确了总统行政命令的可撤销性,法院判决特别强调了总统行为需要有宪法、法律或者国会授权依据,这为借两次世界大战之势而不断扩张的总统权力划定了界限,是关于分权原则的重要宪法判例。杰克逊法官的协同意见提出的分析框架在后来涉及总统和国会权力争议的案件中更是经常被作为参考,在法院系统和行政系统中都产生了广泛影响。

3.赖希案

扬斯敦案之后,法院仅仅在一个案件中推翻过行政命令,即1996年的赖希案(Chamber of Commerce v. Reich)。[9]1996年,克林顿总统签署了12954号行政命令,该命令规定,当某个职位因合法的罢工而暂时空缺时,禁止雇主另行雇佣其他人员来替代参与罢工的职工,否则该雇主将丧失与政府签订采购合同的资格。商会认为该行政命令侵犯了雇主的利益,因此提起诉讼。政府方认为,该行政命令依据《联邦财产和行政服务法》制定,依据该法律,政府可以不受《劳资关系法》(National Labor Relations Act)的限制。法院在判决中首先阐释了两项法律优先适用的原则,一是在《劳资关系法》已经就劳动问题作出规定的情况下,禁止联邦和州再做不同规定;[34]二是在国会认为应该维持自由市场的领域,即使该领域尚无任何立法,联邦和州政府也不能自行加以规制。[35]法院认为,本案中争议的行政命令调整范围之广泛,已经直接和《劳资关系法》以及上述两项原则相冲突,因此《劳资关系法》应该得到优先适用。

法院还参考了该行政命令与国会立法以及前任总统行政命令的一致性。法院的解释是,《劳资关系法》承认私人雇主对罢工工人的解雇权,并没有要求为参与罢工的工人保留工作岗位。该行政命令是在试图通过扩张解释某些立法条款,以尝试替代立法过程,并推翻司法先例。法院最终认定该命令因违反《劳资关系法》而无效。该案强调,只有国会——而不是总统——才有权通过正式立法程序推翻司法先例。

总的来说,上述两个判例所确立的最重要原则即是:除非有宪法上的明确授权,否则总统无权替代国会的意志而自行采取行动。行政命令只有在不与法律和国会意图冲突的前提下,才具有立法性效果。通过上述判例也可以看出,尽管法院撤销行政命令的情况非常罕见,但是独立的司法审查对于监督总统行政权力、维护宪政分权体制、确保法律对行政权的优越地位仍然起到了重要作用。

(二)国会的制约

如前所述,法院对总统行政命令主要采取的是回避或者支持的态度。相对于法院的消极姿态,国会和总统之间的互动才是塑造行政命令权的“主战场”。总统的行为的先例为划定行政命令的范围提供了重要参考,前任的总统如何运用行政命令权,会影响后任总统的权力界限。同样的,国会当时的反应也为继任总统提供了重要参考。如果总统的行为能被解释到法律框架之内,国会也许会对总统的行为保持沉默,这时,国会的默许即成为了行政权力行使的背书。如果总统的行政命令违背了国会意图或者超越了国会可以接受的限度,国会自己可以采取补救措施。第一,可以采取立法方式,通过新法或法律修正案,将国会的意图及对总统行动的期望表示的更加明确和细致;或者直接修改行政命令所涉及的法律,使行政命令因与修改后的法律直接冲突而无效。据统计,截止至1999年,国会共修改和撤销了239个行政命令。[36]第二,采取控制预算的方式,拒绝拨付实施行政命令所需的财政资金,以迫使总统和国会进行沟通。最后,可以诉诸司法途径,依靠受影响的、具有原告资格的团体提起诉讼,以挑战行政命令。[37]

此外,早在2000年前后,国会即有制定《总统命令限制法》(The Presidential Order Limitation Act)和《权力分立维护法》(The Separation of Powers Restoration Act)的计划,[38]但是正式立法至今也没有出台。国会对总统权力的限制,更多的涉及政治上的互动和博弈,考虑到党派问题,通过专门立法规制总统权力的难度是可想而知的。

五、行政法的关注点

在现代行政国家的背景下,在国会立法以外,由行政机关大量进行行政立法,已经成为一种客观存在的行政法现象。行政机关除了依据议会授权制定法律规范,还在不断生产各式各样的不具备正式立法形式、不适用严格立法程序的行政规则。这些行政规则具有制定程序简便,方式灵活等优势,在克服成文法弊端,缓冲法律规定和现实情况流变之间的紧张关系,压缩裁量权等方面具有积极意义。[39]由国家最高行政机关发布的行政规则除了具有上述作用外,还具有明显的政策形成功能和强烈的政治意味,因而具有特殊重要的地位。美国总统在国会立法之外频繁发布行政命令,类似地,我国国务院在履行职责的过程中,也发布了大量以“国发”、“国办发”文件形式出现的行政规定,[40]它们不但在国家行政管理活动中发挥着重要作用,还对社会经济生活各个方面产生着广泛影响。如果以美国总统的行政命令为参照系,在以下方面或许可以进行比较,并做进一步思考。

(一)行政规定的制定权基础

在没有明确的宪法依据的情况下,美国总统制定行政命令的权力首先来源于美国宪法第二条第三款总统应“监督一切法律的切实执行”之规定,这也奠定了行政命令“执行性”的底色,即必须先有国会立法,行政命令的制定应该是为了执行法律。一部分论者力图从美国宪法对总统权力规定的模糊性中引申出总统制定行政命令的“固有权力”;另有观点则不承认“固有权力”之说,仅仅承认从宪法明文规定中可以推断出来的“默示权力”。[41]现实是,在行政权扩张的过程当中,行政命令的“原创”色彩越来越浓厚,成为总统推行自己的政策的工具,但是,正因为其制定权基础并不清晰、牢靠,经常面临着被国会和法院否定的风险。

类似地,关于中国行政立法的权力来源,向来有“授权立法”和“职权立法”之说。前者认为行政机关进行行政立法必须有上位法的授权,后者认为,在法定职权范围内进行行政立法活动是行政机关的固有权力,而不需要上位法依据。1982年《宪法》第89条规定国务院“根据宪法和法律,规定行政措施,制定行政法规,发布决议和命令”,该条明确承认了国务院的规范创制权,但是,国务院究竟有没有直接“根据宪法”独立进行行政立法的权力,则有待进一步解释,目前,学界对这一问题的认识还很不一致,[42]有必要严肃对待,进一步分析和论证。

(二)规范路径

无论是总统行政命令还是国务院的行政规定,都在本国法律体系中处于比较隐蔽的位置,欠缺法律规范,而由行政机关自我调整。美国总统行政命令从早期的总统指示中逐渐定型而来,不受《联邦行政程序法》的规则制定程序约束,而由总统以行政命令的形式自行加以规定。中国的《立法法》、《行政法规制定程序条例》中都未对国务院行政规定加以调整和规范,长期以来,国务院行政规定只是受到公文处理制度的约束。[43]无论是《党政机关公文处理条例》,还是美国关于行政命令制定程序的总统行政命令,其规定重点都是行政组织内部的各个环节的相继运作以及由此构成的流程,目的和作用在于强化行政组织内部在相应流程上所应承担的责任,而缺乏对应外部效果规范的程序性装置。[44]从法治角度来看,以内部工作流程为主要视角的公文管理制度对于控制行政权、保障公民权利有所不足。对那些具有直接或间接外部效果的行政规定,有必要特别设置保障社会成员行使参与权的程序性装置,为社会公众提供表达利益诉求、提出意见建议的制度化渠道。

(三)监督机制

在美国,总统既可以通过行政命令实施法律,完成国会授权,也可以在国会沉默的“阴影区”内试探性的发布行政命令。行政命令常常用作总统绕过国会推行自己政策的工具,是总统和国会进行政治博弈的手段之一。总体来看,美国总统发布行政命令时,需要考虑乃至揣测国会意图,在法律规定空白的领域发布行政命令尤其需要小心,否则有可能遭到国会的反击,或者被法院撤销。在中国,由于存在党的领导,国务院行政规定与人大法律之间更多的体现出一种互相配合、互相补充的关系。这也导致了国务院发布行政规定的随意性较大,欠缺来自人大的有效限制,更不能通过行政诉讼的途径进行审查。[45]2015年的《立法法》修改进一步扩大了“法律保留”的范围,国务院发布行政规定的权力因此得到了一定的限制,[46]但是,关于人大对国务院行政立法的监督机制的规定仍很简略,国务院的行政规定与行政法规的区别、所能涉及的事项、效力位阶等仍存在模糊之处,有必要进一步明确。

从国务院的角度来看,行政规定始终是与行政法规并行的一种国家治理手段,国务院正是通过“法”和“文件”的并用,才能实现对国家和社会生活方方面面的调控。在《立法法》修改之后,如何在法治原则下发挥行政规定的独特价值,合理、有效地利用行政规定,是需要进一步研究的问题。了解和研究美国总统的行政命令的运用情况,无疑可以为此提供一定的参考。

注释

[1]较早的综述性整理,可见宋华琳:《中国的美国行政法研究》,载《浙江学刊》2005年第6期。近年来的研究,如王瑞雪:《美国行政规则制定的听证制度》,载章剑生主编:《公法研究》2014年卷(总第13卷),浙江大学出版社2014年版,第301-326页;张力:《走向共识:美国协商行政立法的兴起与发展》,载《行政法学研究》2012年第4期;赵雷:《行政立法评估之成本收益分析——美国经验与中国实践》,载《环球法律评论》2013年第6期;李芹:《美国电子化行政规则制定程序》,载《行政法学研究》2015年第5期等。

[2]如高秦伟:《美国行政法上的非立法性规则及其启示》,载《法商研究》2011年第2期;胡敏洁:《美国行政法中的“政策声明”》,载《行政法学研究》2013年第2期。

[3]目前所能搜索到的仅有的介绍性短文,参见俞祺:《阴影中的法源:美国总统行政命令》,http://c.blog.sina.com.cn/profile.php?blogid=8e52c70f89001by4.(最后访问时间:2016年5月23日)。

[4]Erica Newland , Executive Orders in Court, 124 Yale L. J.2082-2083(2015).

[5]John C. Duncan,A Critical Consideration of Executive Orders: Glimmerings of Autopoiesis in the Executive Role, 35 Vt. L. Rev. 352(2010).

[6]John C. Duncan,A Critical Consideration of Executive Orders: Glimmerings of Autopoiesis in the Executive Role, 35 Vt. L. Rev. 338-343(2010).

[7]赵可金:《把握未来:美国总统政治形态研究》,北京大学出版社2013年版,第33页。

[8]数据来源:John Contrubis, Executive Orders and Proclamations(1999), Congressional Research Service Report for Congress No. 95-722 A.

[9]参见赵可金:《把握未来:美国总统政治形态研究》,北京大学出版社2013年版,第117页、129页。

[10]数据来源:John Contrubis, Executive Orders and Proclamations(1999), Congressional Research Service Report for Congress No. 95-722 A; 克林顿及以后的数据来源于俞祺:《阴影中的法源:美国总统行政命令》,http://c.blog.sina.com.cn/profile.php?blogid=8e52c70f89001by4.(最后访问时间:2016年5月23日)。

[11]Michael Krieger ,Liberty Blitzkrieg, United States of Newspeak – Obama Calls Executive Orders “Presidential Memoranda” to Avoid Scrutiny and Issues Most in History,http://www.prisonplanet.com/united-states-of-newspeak-obama-calls-executive-orders-presidential-memoranda-to-avoid-scrutiny-and-issues-most-in-history.html.(最后访问时间:2016年5月23日)。

[12]AFL-CIO v. Kahn, 618 F.2d 784 (D.C. Cir. 1979).

[13]Louis Fisher, The Law of the Executive Branch: Presidential Power ,Oxford University Press, 2014, p69-70.

[14]Louis Fisher, The Law of the Executive Branch: Presidential Power ,Oxford University Press, 2014, p63.

[15] 135 U.S. 1 (1890);158 U.S. 564 (1895).

[16]Richard J.Pierce,Jr. Administrative law treatise(fifth edition), Aspen Law&Business,2010,p6-8.

[17]Louis Fisher, The Law of the Executive Branch: Presidential Power ,Oxford University Press, 2014, p102.

[18]Federal Register Act, 44 U.S.C. §1505.

[19]John C. Duncan,A Critical Consideration of Executive Orders: Glimmerings of Autopoiesis in the Executive Role, 35 Vt. L. Rev. 341-342(2010).

[20] Executive Order -- Further Amendments to Executive Order 11030, Executive Order 13653, and Executive Order 13673,http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/12/11/executive-order-further-amendments-executive-order-11030-executive-order.(最后访问时间:2016年5月23日)。

[21]Andrew Rudalevige, The Contemporary Presidency: Executive Orders and Presidential Unilateralism, Presidential Studies Quarterly 42, no.1 (March 2012), p153.

[22] Executive Order --Fair Pay and Safe Workplaces, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/07/31/executive-order-fair-pay-and-safe-workplaces.(最后访问时间:2016年5月23日)。

[23]参见[美]施密特、谢利、巴迪斯:《美国政府与政治》,梅然译,北京大学出版社2005年版,第269-271页。

[24]Todd F. Gaziano, The Use and Abuse of Executive Orders and Other Presidential Directives,5 Tex. Rev.Law &Pol. 303 (2001).

[25]详细的讨论,如于立深:《多元行政任务下的行政机关自我规制》,载《当代法学》2014年第1期;赵雷:《行政立法评估之成本收益分析——美国经验与中国实践》,载《环球法律评论》2013年第6期。

[26]Keith Werhan, Principles of Administrative Law, Thomson West, 2008,p98.

[27]Todd F. Gaziano, The Use and Abuse of Executive Orders and Other Presidential Directives,5 Tex. Rev.Law &Pol. 312 (2001).

[28]Chenoweth, et al. v. Clinton, 181 F.3d 112 (D. C. Cir. 1999).

[29]Erica Newland , Executive Orders in Court, 124 Yale L. J.2047(2015).

[30]Tara L. Branum,President or King?The Use and Abuse of Executive Orders in Modern-day America,28 J. Legis. 59(2002).

[31]343 U.S. 579 (1952).

[32]Christopher H. Schroeder, Curtis A. Bradley, Presidential Power Stories, Thomson Reuters/Foundation Press, 2009, p233. 关于该案的详细评述,可参见该书第7章内容。

[33] Christopher H. Schroeder, Curtis A. Bradley, Presidential Power Stories, Thomson Reuters/Foundation Press, 2009, p237-238, p249.

[34] 343 U.S. 588 (1952)

[35]343 U.S. 635 (1952).

[36]74 F.3d 1322 (D.C. Cir. 1996)

[37]这被称为“Garmon preemption”,源于判例 San Diego Bldg. Trades Counsel v. Garmon, 359 U.S. 236, 244 (1959).

[38]这被称为“Machinists preemption”,源于判例Int'l Ass'n of Machinists & Aerospace Workers v. Wis. Emp't Relations Comm'n, 427 U.S. 132, 144 (1976).

[39]Tara L. Branum,President or King?The Use and Abuse of Executive Orders in Modern-day America,28 J. Legis. 59(2002).

[40]John C. Duncan,A Critical Consideration of Executive Orders: Glimmerings of Autopoiesis in the Executive Role, 35 Vt. L. Rev. 393(2010).

[41]Joshua D. Smeltzer, Should Faith-Based initiatives be Implemented by Executive Order?,56 Admin. L. Rev.190(2004).

[42]陈骏业:《重新定位行政规定的功能》,载《法商研究》2006年第5期。

[43]为与美国法上的“行政规则”概念相区分,本文将中国行政机关制定的具有普遍约束力,但是不具备行政法规、规章等法律表现形式的规范性文件称为“行政规定”。

[44]Louis Fisher, The Law of the Executive Branch: Presidential Power , Oxford University Press, 2014, p63-73.

[45]认为国务院制定行政法规必须有上位法依据的,如蔡定剑:《宪法精解》,法律出版社2004年版,第346页;许元宪、吴东镐:《论国务院制定行政法规的宪法依据》,载《法学家》2005年第3期。认为国务院可以直接依据宪法规定而制定行政法规的,如邹奕:《论我国行政法规的宪法基础》,载《法学论坛》2012年第6期。

[46]2012 年 4 月 6 日,中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发了《党政机关公文处理工作条例》(中办发〔2012〕14号),以“党内法规”的形式将党政机关的公文处理工作做了统一规定。

[47]参见朱芒:《行政立法程序调整对象重考——关于外部效果规范与程序性装置关系的考察》,载《中国法学》2008年第6期。

[48]2014年新修改的《行政诉讼法》第53条第1款规定:“公民、法人或者其他组织认为行政行为所依据的国务院部门和地方人民政府及其部门制定的规范性文件不合法,在对行政行为提起诉讼时,可以一并请求对该规范性文件进行审查”,仍将国务院的行政规定排除在“附带审查”范围之外。

[49]参见《立法法》第8条。