六十多年的《村声》(Village Voice)可以说是写下了“另类报纸”的定义,并且推动了纽约以及整个美国的地下文化:如果纽约是一个精神分裂的城市——一面是金融资本与华丽时尚的,另一面是地下狂野与波希皮亚的,那么《村声》就是后者的精神象征与实质推手,尤其,村子(the Village)所指的格林威治村,就是艺术、音乐、文学的革命基地。

“在《村声》,你可以发现学者拉康或者电话性服务,培养你对权威或者仕绅化(gentrification)的厌恶,欣赏本周这个城市爵士酒吧或者外外百老汇小剧场的权威性评论。在《欲望城市》出现之前,这是许多纽约人学习如何成为纽约人的媒介。”这是纽约时报的描述,而我也曾是那些纽约过客之一。

这份报纸曾经在纽约街角四处的红色报筒中让人免费取阅,是纽约最美丽的风景之一,但这个红色报筒即将要消失在世界上了,因为村声刚宣布即将取消油墨砌成的纸本,未来这些另类之声只会在你的手机和计算机上。

一

《村声》创办于1955年,一个美国历史的关键转变年代。战后的美国是保守安逸的——当时重要的文化与政治评论家Irving Howe形容这是“顺从的年代”(Age of Conformity),甚至还有麦卡锡主义造成的政治恐惧。但另一方面,也是在这样滞闷的空气中,“垮掉的一代”在五零年代中期把那些暗黑与叛逆的暗流冲上地面,且很快地,在纽约格林威治村会出现民谣复兴运动,Bob Dylan和他的同伙们将用音乐并逐渐改变世界。

那是最激烈摇晃的六十年代。

格林威治村在二十世纪初就是一个左翼思想与波希米亚夹杂的基地。二次战后初期,更有不少欧洲犹太人思想家逃难到纽约,任教于这里的新社会研究学院(New School for Social Research)。彼时的格林威治村,就是巴黎的左岸。

《村声》就是在这样的时空下出现的。主要创办人是作家诺曼·梅勒(Norman Mailer)和他两个朋友Dan Wolf与Edwin Fancher。前者担任总编,后者担任发行人,梅勒并没有实际参与编务,但他出了钱,还提供了文化资本。梅勒当时已经出版过大为畅销、并深受好评的想说《赤裸地与死亡的》(The Naked and the Dead),并正在成为美国最具影响力的作家与知识分子。

诺曼·梅勒与合伙人Dan Wolf

在那个左右意识型态非常激烈对峙的后冷战之初,大部分有影响力的思想性杂志都立场鲜明,但初期的《村声》却自诩为一个没有意识形态的媒体。Fancher说“意识形态让我们感到无聊——不只是共产主义,还有反共产主义的想法。”在1962 年出版的《村声读本》(The Village Voice Reader)的前言中,Wolf说当时“美国最优秀的心灵,无论是激进或保守,都只能自说自话”。

立场之外,《村声》确实是随性的,不论是文章的风格或者是版面的安排。关于版面,传奇的独立记者I.F. Stone曾跟村声的著名专栏作家Nat Hentoff说,“我想要读你的文章,但我找不到他们。”

Dan Wolf的编辑哲学基本上是让作者自己发挥,几乎不对作者稿子做编辑。他说,“《村声》一开始就企图打破认为新闻必须是专业的传统观念。”因为他相信纽约有太多厉害、有企图心的作者,他尤其喜欢用新人的作品,但常常不付稿费,也因为不付稿费,所以更得尊重作者想写什么就写什么。因此,《村声》充满很多很有个性的文章。

这可以说是平面纸媒时期的博客平台。

他们也培养出许多著名的作家。当然,原本最大的明星就是梅勒,他在1956年开始写专栏,每一篇都立场强烈,非常挑衅,“我让自己成《村声》珍贵传统之一的唯一方法就是积极地让自己每周都被讨厌”。果然读者纷纷来信批评他的自恋和讨人厌。甚至连他的编辑都恨死他,认为他的文章华而不实、难以阅读。果然最后他因为和编辑吵架而停掉专栏——他只写了十七篇。他也停止了他对《村声》的参与关系。

相对于小说,这些专栏不是梅勒最好的作品,但是却让他发展出一些理解时代的重要观念,例如对“hip”的诠释就深深影响后人对此概念的使用。

梅勒在专访中说,本来的《村声》只是个平凡的报纸。是等到他不写了,原本经常批评他的读者开始来信说怀念他,《村声》才意识到需要有强烈个人风格的作者。

另一个村声早期的明星作者是是Jules Feiffer的漫画。他从1956年开始画,他是典型的不拿稿费但拥有绝对创作自由的作者。他在两年之后,开始大红,作品被许多媒体刊登,更成为许多人购买《村声》的理由。他在《村声》总共画了四十一年(后来当然有领稿费)。

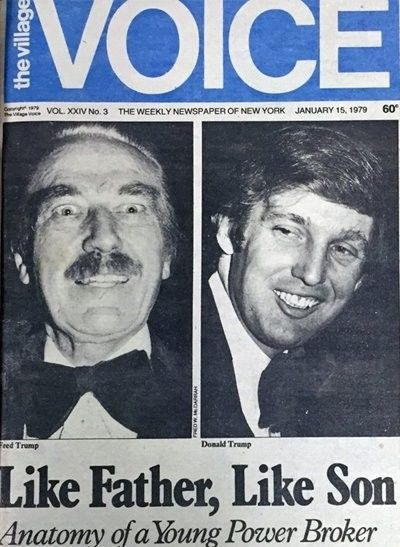

此外知名记者包括Wayne Barrett(他是第一个深入报导当年刚发迹的地产商特朗普)、有美国摇滚乐评院长之称的Robert Christgau、专栏作家Nat Hentoff、摄影师Fred McDarrah,他记录六零年一切的反叛,从垮掉的一代到安迪沃荷与各种抗议等等。

早年的《村声》对特朗普的报道

二

梅勒曾希望《村声》可以作为村子的文化平台,希望这份报纸是“愤怒的”,并且“可以让尚未来到的道德和情欲革命加速来临”。

他的想法不久后实现了,因为随之而来的六十年代,正是一个道德、文化和政治的风暴年代。

《村声》本来就有大量关于文化的评论与报导,但也有许多关于纽约政治和社会的调查报导。他们尤其鼓励作者和记者去书写各种新的议题:不论是女性运动、反战、黑豹党,因此成为六十年代文化与社会风暴的记录者。

他们在六十年代的成功还有一个特殊机遇。1962年,纽约市印刷工会罢工一百多天。这场罢工改变了美国的媒体:其一是有几个人利用这个契机,创办了一本新刊物《纽约书评》(New York Review of Books)。其二就是《村声》员工原本就没参与工会,因此他们在其他媒体不能出刊时,大幅扩张报导内容,甚至把收音机听到的内容改写成新闻。结果是发行量增加三倍。1965年的第二次罢工,又让他们影响力增加。于是,《村声》从最初的2500份,到1966年是五万六千份,是全国知名报纸。到了1967年,在报摊的销量比Time、 Newsweek, and The New Yorker 还多。(不过这些媒体还有大量的订阅户,但《村声》没有订阅的部分。)在1970年代,更超过十万份。不过,《村声》的收入主要来自分类广告,一般来说每期有八十页:三分之二是广告。

《村声》更大的意义在于在接下来的几十年,纽约一切地下的、实验的文化场景,他们都在场,并且让那些撞击世界的声音被看见。至今都是如此。

更进一步来说,他们对全世界开启了另类报纸的可能性,在许多城市几乎都出现这样的媒体:以地方新闻为主,特别关注文化,重视深度报导,具有进步理念,并关注那些主流媒体忽视的议题。《村声》之后的第一个另类报纸是洛杉矶的“Free Press”,他们的政治态度比村声更激进。1965年,在格林威治村的另一边,东村,出现了另一份对六零年代纽约反文化有重要影响的报纸“East Village Other”。

另一个《村声》的重要影响是推动所谓的新新闻主义(New Journalism),这种报导不强调客观的报导,更作者个人观点和风格、重视叙事的文学技巧、强调对主角个性与人物对话的描述,去报导现实的新闻议题。与他们同时作为新新闻主义基地的是《纽约》杂志 (New York)。

梅勒本人就是新新闻主义的先驱之一,但他不是从《村声》开始,而是Esquire的年轻编辑Clay Felker在1960年请他报导当年的民主党代表大会,他写出了一篇经典文章《超人来到超市》(Superman Comes to the Supermarket),并成为新新闻的滥觞之一。有趣的是,这位Clay Felker就是新新闻的最重要推手,他在1968年创办了《纽约》杂志 (New York),让Tom Wolfe、Joan Didion等知名作家用新新闻风格改变了媒体写作。在1974年,《纽约》杂志更买下了《村声》。

三

《村声》这样的另类媒体,从一开始只是几个好友的计划,经历漫长的六十年的历史,当然几经经营权变迁。

两位创办人先于1969 年把《村声》卖给刚当选市议员的商人Carter Burden。1974 年,《纽约》杂志的Clay Felker入主《村声》后,几周后就开除了两位分别担任发行人和总编辑的创办人。但三年后,他把《村声》卖给了一个来自澳的商人:梅铎(Rupert Murdoch)。

日后成为保守派媒体大亨的梅铎当时正要来纽约大展身手,他买下了《纽约》、《村声》以及纽约邮报。不过,相对于纽约邮报被改造为一份保守派的小报,纽约杂志和村声杂志倒是保留了他们的个性。梅铎说:“《村声》是那种一旦你进去后要改变他,你就会破坏它的媒体。”梅铎在八十年代中期把村声卖给另一个商人Leonard Stern,另一个著名的保守派。

随着时代转变,《村声》经营越来越不易,于是在1996年,从贩卖改为免费取阅,以争取更多广告。在很长一段时间内,主要是靠性服务和伴游服务的广告收入为主要来源。

2000年代初,一家以凤凰城为基地的周报公司“新时代”(New Times),买下了许多城市的周报,并在2005 年买下《村声》,并把整个公司重新命名为“村声媒体”(Village Voice Media)。他对《村声》的(另类)辉煌过去不感兴趣,只想建立自己的另类媒体王国(真讽刺!),因此开除许多任职几十年的传奇记者和评论人,如Nat Hentoff、James Ridgeway、Robert Christgau,因为他们薪资较高。

十年之后,因为仍然未能帮他大赚钱,所以卖给现在老板Peter Barbey。

走过了麦卡锡主义、六十年代的反文化革命、里根时代的新自由主义、克林顿与全球化的九十年代、九一一与伊拉克战争,奥巴马与美国的种族主义之战,来到了特朗普时代——特朗普在纽约所代表的一切就是他们最大的对比。历经如此巨大的时代与经营权变化,《村声》之所以仍然能是一份态度鲜明的另类媒体,正在于他们有着强大的灵魂、有着强烈的编辑自主性,所以不论是老板或新任的编辑都不敢做出太大改变。正如老板Peter Barbey对于对于取消纸本说法:“六十多年来,村声这品牌在美国的新闻、政治、文化扮演了关键角色。他曾经是进步的烽火,并且为那些被压抑的认同、意见和理念所发声。我希望他会继续如此,并且更加如此。”

当然,不论是纸本或网络,都终究只是一个媒介。只希望,于街上的红筒消失后,《村声》的灵魂能不灭,继续用理念与文字抵抗着世界的荒芜。

(本文转载自微信公众号:大家)