走进香港浸会大学的图书馆,首先映入眼帘的是借书上方一行显赫的文字:“不知则问,不能则学。”下有黎翠珍对仗工整的译文:“What you do not know, ask; what you cannot do, learn”。事实上,荀子的这句至理名言一直陪伴着她走到今天。

一

黎翠珍无疑是从殖民时代走过来的地地道道的香港人。虽然她时常奔波于世界各地,但她的根却扎在了香港。如果说自殖民时代走出来的一代香港知识分子,由于其特殊的教育背景,多是在情感上倾向于前宗主国英国的文化,同时由于各自的家庭和社会背景,加上所受中国传统文化的熏陶,往往会表现出某种纠结心理,那么,黎翠珍所做的一切就是在努力建构自己香港人的文化身份,而她的建构又是从本土语言的挖掘人手的,翻译自然是其最主要的手段。

殖民时代的香港,官方语言是英语,学校里多用英文授课。为了不让孩子们忘掉自己的传统文化,黎父设法请到从大陆来的苏文擢先生给姊妹仨补习中文。苏先生以经学词章名世,旧学深醇,后任教于香港中文大学联合书院中文系,开讲经、子、诗词、古文、文学批评、中国教育思想等科目,桃李满门。先生当时主要是对姊妹仨进行古文和诗词歌赋训练,所学的课本有《文法津梁》,该书为宋文蔚编,是一本有关“文章的作法”即教人如何写作文的书;另外她们还学习历史和古文。据说先生当时能够用古音吟唱《离骚》,这样自然增强了她们对汉语的兴趣。这种特殊的经历,在一个殖民社会实在难得,让黎翠珍受益终身。而且她自小就养成一个习惯,那就是非常注重汉字的声音和意义,以至于后来她在阅读和运用现代汉语时,都习惯于以字而非词为单位,此种做法常令人百思不得其解,但她往往会有异样的解读。这为她后来翻译禅宗语录和剧本提供了便利,她甚至还提出了“翻译剧本要数字数”(黎翠珍,1992:238)的说法。而她在翻译中的种种处理方式又有着非同一般的表现效果。值得一提的是,黎翠珍上小学时,学校里每逢周六都有晚会,老师们“会办音乐会,也会自己演戏”;另外,高年级的同学也会演戏,黎翠珍每次都是忠实的观众。(方梓霁,2000:110) 经过这样的熏陶,她对戏剧产生了浓厚的兴趣。

黎翠珍中学就读的是女拔萃书院,在那里她最早开始接受翻译训练。中三的时候,学校为她们开了一门翻译课。据说那位老师教书方法非常得当,他并不照本宣科地教大家如何翻译,而是直接从翻译实践抓起。他要求大家直接去翻译文学作品。当时,黎翠珍就翻译过南宋抗金名将岳飞的那首有名的《满江红》,这首词译得很有气势,也很有法度。经过这种锻炼,黎翠珍得到一个认识:“声音是很重要的,是一种言语音乐(verbal music),文字的声音是一种很有趣的东西,不用经过人的脑袋而能够走进人的心里。”(黎翠珍、张佩瑶,2005:20—21)这种认识对她未来的翻译活动影响甚大,以至她翻译任何作品都十分注重文字的声音,故而其译文始终有着上佳的声音效果。至于黎翠珍的戏剧翻译训练,则开始于她平日陪母亲看西方电影时为其义务担当传译角色的经历。据她说:“那时候,没有片上的字幕,只有一个小块灯片把对白简撮为中文。”母亲“看戏水平高,不满寥寥数字的交待,想知道对白有无精彩之处”,于是黎翠珍便“权充传译,在她耳畔依依哦哦地即时翻译。懂得的便译,不懂嘛就刹住口”。这种翻译经历也让她明白一个道理:“译对白时要传神才能交待剧中人之间的关系和过节”。(Lynn Yau,2005:59) 正是母亲的包容增强了黎翠珍的自信,同时也让其潜能得到了充分发挥。这又为她日后从事戏剧翻译和同声传译教学打下了最初的基础。

二

1966年在香港大学晋升讲师后,黎翠珍开始指导翻译和英国文学方向的硕士研究生。1967年,她又远涉重洋,来到英国布里斯托尔大学攻读文学硕士学位,其论文选题是用当时盛行的心理分析学方法讨论查尔斯·狄更斯的小说。这期间,她广泛地阅读了心理分析学著作,这一研究经历为她20多年后翻译过士行的《鸟人》剧本带来诸多的便利,因为该剧中就有大量关于心理分析的术语和相关知识。就在她即将完成学业之际,她必须按规定返回港大工作。以至于她迟至1973年才正式呈交论文,获得硕士学位。在英国的三年时间里,除了从事学位论文写作外,黎翠珍为使自己的专业知识掌握更为系统,大量地阅读英美现当代文学作品,读得最多的还是尤金·奥尼尔、威廉·福克纳、阿瑟·米勒、夏劳·品特等人的剧本,同时还留意D.H.劳伦斯、托马斯·哈代、T.S.艾略特、艾兹拉·庞德、亨利·詹姆斯等人的作品。而这一阅读的结果使她对英美文学有了更深刻的认识,后来她在翻译中对其中的剧作家就有不同程度的涉猎。

要开设翻译课,自然要有丰富的翻译经验作保障。课余黎翠珍将较多的精力投到翻译上。事实上,早在攻读学位期间,黎翠珍就与自己的同事黄清霞结成了莫逆之交,后者也是黎翠珍早年从事翻译活动的主要推动者。黄清霞出身于马来西亚槟城,后到香港求学,大学毕业于香港大学英文系,后与黎翠珍一同留学英伦,主修英国戏剧;回港后继续任教港大英文系,教授戏剧和创作科目。同时,她还在港大创办了舞台和剧场演出训练学科,又与黎翠珍一道创办了戏剧试验室。正是在这里,她开始了其戏剧执导生涯,而且执导的又多系翻译剧。1974年春,当时黄清霞尚不通中文,为了执导学生表演曹禺的剧作《原野》,便请黎翠珍将其翻译成英文。该剧第二幕的一部分于次年发表在香港中文大学主办的专登英语译文的刊物《译丛》第4号上,这也是迄今发现的曹禺该剧最早的英译。该剧于1974年7月28日由市政局天青剧艺团在香港大会堂剧院公演。此外,1980年黎翠珍还英译了山西作家崔八娃的《一把酒壶》,收入美国印地安那大学出版社出版的《中华人民共和国文学选集》。

不过,此间对黎翠珍翻译活动推动最大的是海豹剧团。1978年,由黄清霞导演、黎翠珍翻译的奥尼尔的《长路漫漫入夜深》演出取得了巨大的成功。这次,黎翠珍用近乎完美的译文证明自己正是导演黄清霞要找的那种人,一位“通晓中西文化,用字精确,又能驾驭英文及广东话游刃有余的译者”(Lynn Yau,2005:39)。而导演的评价是:“她翻译的剧本从来不像译本,读起来就如本身以粤语撰写出来。有些对白,她的译作甚至较原文更为出色。”(同上:39)正因她的译文好用,大家都觉得彩排和演出是一次愉快的经历。有了这一合作基础,一年之后,即在1979年,黎翠珍又与黄清霞等一道参与发起成立海豹剧团。这也是继香港话剧团之后成立的第二家民间专业剧团。不久后,黎翠珍实际上就成了“海豹的支柱”。海豹剧团演出的剧目多属翻译剧,其次是改编剧及创作剧。由于剧团期望在香港市民身上发挥效应,故而他们选择以普罗大众的语言即广东话演出剧目。十年之内,黎翠珍前后应黄清霞之请,用广东话翻译了一系列的剧本。截止到她离开港大之前,除了尤金·奥尼尔的《长路漫漫入夜深》之外,她先后翻译的剧本还有品特的《当年》和《真相》、艾尔比的《动物园的故事》、米勒的《长桥远望》、布莱希特和霍普特曼的《大团圆》、史图柏的《画廊之后》、威廉斯的《炙檐之上》、芥川龙之介的《罗生门》、索福克勒斯的《伊狄帕斯王》、莎士比亚的《李尔王》和《难得糊涂》等,这些主要是为海豹剧团演出专门翻译的,部分则是为香港演艺学院戏剧学院演出翻译的,而且不少早已成为香港演艺史上的经典之作,这其中又以《李尔王》的影响最大。《李尔王》首次上演是在1983年,当年共上演两场,效果特别好。

总的来说,此间黎翠珍翻译的剧本数量之多,在同期的香港译家中首屈一指;同时忠实于原文又是其主要特色。按照当时导演的要求,译者必须“特别着眼文本字里行间的意思,藉此发挥个中多层深意”。因为“尊重文本”是“海豹剧团的标志”。(Lynn Yau,2005:36) 这就意味着她“译剧本不可以脱离英文的原文”,而且要求“非常的准确” (方梓,2000:112)。事实上,在接受一家报纸采访时,黎翠珍也说过:“我翻译剧本是尽量忠于原著的精神、节奏、气派,间中有些更动是不能避免的,这是一次翻译的尝试,而非改编。” (同上:112) 正因黎翠珍翻译时要照顾演员,要照顾剧本,还要忠于原作,其难度是可想而知的。事实上,在完全熟悉了剧场规则和基本技术之后,经过一段时间的磨合,黎翠珍最终习惯了这些要求,进而迷上了此“道”。至于后来她突然停止翻译,一则是因为导演黄清霞退了下来,转而从事与文化政策有关的工作;另则是由于她自己“要做其他的事情,所以就很少再翻译剧本”。其实,黎翠珍翻译这些剧本,一方面固然是为了演出之用,另一方面还有她特殊的目的,用她自己的话来说,“就是尽量用广东话将戏剧里面的精髓带给香港人,证明我们的语言可以有很多变化,而且是很好玩的。” (同上:114) 这里表面上说是“好玩”,但潜台词里却隐藏着她意在摆脱殖民者在精神上施行的统治,凸显民族文化特征。事实证明,戏剧这种普罗大众喜闻乐见的艺术正是全面提升民族意识的最佳载体。在海豹剧团之前,香港介绍外国戏剧都是用英文,“但是英文不可广作流传”。海豹剧团则成了“观众的桥梁,一个中介的角色,以精准的广东话演出西方的剧目,运用大众日常的语言,充分传达剧中的文化背景,大大加深观众对西方戏剧的认识。”(Lynn Yau,2005:44) 由于海豹剧团大量地上演翻译剧本,从此改变了香港戏剧表演界的格局,进而影响了一代人。

有了足够的翻译实践和教学上的感性认识之后,黎翠珍继而萌发从事研究的想法。于是1980年她再度前往英国,在伦敦大学做访问研究员一年。这种学术背景让她拥有了一种广阔的国际学术视野。以至于她在多年的行政和教学中,时常鼓励身边的年轻人要怀有宽阔的胸襟,要积极地走出自己狭小的空间,大胆地走向世界,这样才能具备开阔的视野和较高的学识水准,然后方能与西方学界展开正常的交流和对话。这决不是在盲目地崇洋迷外,也不是要“师夷长技以制夷”,而是一位即将从殖民地走出的学者试图以平和的心态与西方(包括宗主国)在学术领域展开平等的对话。这种眼光在一个殖民社会中是罕见的,同时也是值得钦佩的。

在结束国外访问研究回到港大后,黎翠珍立即将主要精力投入翻译教学和翻译实践,同时也兼顾自己的学术研究。此间,她先后结合戏剧翻译问题撰写了英文论文《我们为何将舞台放在中心?》、《中国舞台上的莎士比亚——以(李尔王)为例》等,这些均发表在国外的戏剧研究专刊或收录在相关文集里;撰写的中文论文则有《弦外之音:剧本翻译的几个问题》。另外,她还英译了香港作家梁秉钧的戏剧《香片》(1988),发表在《译丛》杂志上。至于她平日为上课赶译的无数材料,则在不经意间“随用随丢”中“蒸发”了。据她的学生回忆:这类翻译文字中就有不少精彩之作。

三

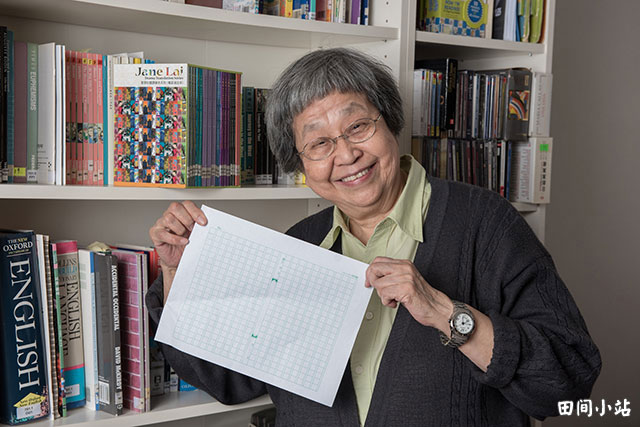

1990年,香港浸会大学决定建立翻译本科课程,向社会公开招聘专任教师。面对这一机遇,黎翠珍选择离开曾学习和工作过20多年的香港大学,毅然决定加盟浸会大学英文系。从此,她在新的环境里又谱写出人生的新乐章。接下来的十年,她一直担任浸会大学翻译课程主任。自1992年起,她又担任英文系主任,1994年晋升为教授,1996年任文学院院长,同时任翻译讲座教授,直到2004年荣休为止。即便如此,她仍然是“退而不休”。在有关方面的极力挽留下,她继续留任香港浸会大学翻译学荣誉教授及翻译学研究中心荣誉研究员。这样,她就可以继续从事自己所热爱的翻译和教学工作。直到今天,她依然在教学和科研的园地里乐此不疲地耕耘着。

20世纪90年代,现代翻译研究在取得了独立学科地位后,正步入一个飞速的发展期。作为一位领军人物或像勒菲弗尔所说的现代赞助人,黎翠珍很好地把握住了机会。这些年来,她除了在推进香港地方文化建设上不遗余力之外,又借助香港浸会大学这一平台,为推进本校乃至香港翻译教学和翻译研究实现新的转型做了几件非常得意的事情。

首先,在翻译教学方面,黎翠珍自担任课程主任以来,一方面狠抓团队建设,加强人才引进的力度。正是凭着其自身的感召力,很快形成了一支以黎翠珍为首,由周兆祥、张佩瑶、谭载喜等骨干成员组成的较为稳定的教学团队。另一方面,她又进一步完善课程设置,大胆改革,率先在浸会推行翻译专业本科四年制教育。也就是,让学生在第三学年有一年的实习时间,这样就使学生在掌握课堂知识的同时,还能对翻译具备感性认识,而且他们也可以将平日所学运用于实践。这就比那种仅仅注重课堂环节的课程设置更行之有效,这样的改革举措在香港也属首家。与此同时,她还亲临课堂,先后为学生开设各种不同类型的翻译课程,同时也指导本科生毕业设计。据那些曾经选过她的课的学生反映:上黎教授的课简直是一种享受。她的英文十分地道,知识面又广,且有着丰富的翻译经验。更重要的是,她懂得学生心理,懂得循循善诱,更知道如何去因材施教。她实施的是彻底的全人教育,这点对学生影响甚大。正是在她的带领下,浸会大学翻译本科教学开展得有声有色。而在取得成就的同时,她又瞄准了更高的目标。几年后,在她的进一步倡议下,英文系相继开设了翻译专业硕士和博士研究生课程,形成了翻译专业自本科、硕士到博士阶段一条龙的培养模式。尽管其历年招收的研究生规模不大,但其优良的教学质量、精干的指导教师队伍,再加上浓郁的人文学术氛围,吸引了一批优秀的中青年学子前来攻读博士学位,其中就有张美芳、穆雷、邱伟平、王辉等,他们无一不是由她和团队成员共同精心培养出来的。可以说,自创办以来,浸会大学翻译课程已经为社会输送了大批高质量的翻译人才,而今这些人正活跃在教学、科研、政府、商业等领域,并以其优良的翻译服务赢得了社会的赞赏。

其次,黎翠珍在扶植翻译研究方面也有非同一般的表现。为了顺应国际译学发展的大潮,加强与学界的沟通和交流,1994年,黎翠珍在香港浸会大学发起成立了翻译学研究中心,并兼任研究中心主任,而且从一开始她就为研究中心拟定了较高的发展起点。作为大学一级的研究单位,该中心主要从事学术研究及各类翻译,旨在推动翻译学的发展,以配合社会的转变和需要。在她为研究中心拟定的使命中,有这样的一段文字:提供文献记录、研究及其他相关资料的中译或英译本,务求透过这项重要的工作,为国际研究及学术发展做出贡献,并建立数据文本的译本库,协助学者跨越语言障碍,获得更全面的研究资料。同时,她还为研究中心拟定三大目标:(1)发起、策划、协调、支持与翻译有关的研究及出版计划;(2)联系大学内外的学者与业内人士,从事研究及出版计划;(3)在研究及出版计划中,担当教员、本科生、毕业生、研究生之间的协调角色,从而培养学术研究风气及专业操守。围绕上述三方面,在黎翠珍的策划下,该中心于1996年推出了一套“香港浸会大学翻译学研究中心丛书”,由香港商务印书馆出版,后在大陆和台湾再版,并多次重印;同时,她还组织翻译了《牛津当代中国戏剧选集》(An Oxford Anthology of Contemporary Chinese Drama)、《牛津少年儿童百科全书》(Oxford Children's Encyclopedia),编辑了《福克纳在中国:福克纳国际研讨会论文选集》(William Faulkner in China—Selected Conference Papers)等,在学界产生了良好的反响。最近该中心还与湖南人民出版社联合推出一套“通天塔丛书”,黎翠珍除了为丛书作序外,还担任丛书编委,积极地为规划和组稿出谋划策。与此同时,在她的倡议下,翻译中心还推出一系列高水准的学术讲座,邀请海内外知名学者前来讲学,先后在翻译研究中心做过学术报告的有:葛浩文、伊文一佐哈尔、朱莉安·豪斯、彼特·纽马克、苏珊·巴斯奈特、费乐仁、坎贝尔、莫娜·贝克、哈里斯·特里维蒂、霍曼斯、杜博妮、蒂莫志科、闵福德、德拉巴斯蒂塔、哈蒂姆、高尔登、桑德拉·伯尔曼、罗宾逊、谢莉·西蒙、乔治斯·巴斯汀、欧阳桢、金堤、张隆溪、朱志瑜、朱纯深、陈德鸿、张南峰、罗新璋、蒋洪新、傅勇林、王克非、王东风、谢天振等,其阵营堪称豪华,当中不乏译学界泰斗,也有如今正活跃于世界译学界的中流砥柱,更多的是学界的后起之秀,同时也有兼具中西文化修养又涉足翻译的汉学家和中国学者。这些人的观点新颖,视角独特,研究方法运用娴熟,虽然其研究兴趣和论域有所不同,但有一点却是共同的,那就是反对西方中心主义。可以说,这些人的研究代表了当今国际和国内译学的最前沿。总之,所有这些举措,对于开阔师生的视野、加强与海内外学界的沟通和交流起到了巨大作用。正是在她与研究中心同仁的共同经营下,目前浸会大学翻译学研究中心在香港乃至世界享有盛名。

再次,在其自身的翻译实践和研究方面,黎翠珍也当仁不让。事实上,在浸会大学任职的这20年来,黎翠珍一方面充当了教学和科研的领军人,另一方面有繁重的日常行政和管理工作,同时她自己的翻译实践和研究未曾停歇过,而且进入了一个学术产出的高峰期。总的来说,此间黎翠珍的翻译活动仍然是分中译英和英译中两大部分,其涉及的文类形式,有文学,有非文学。文学类有诗歌、小说、散文和戏剧等,非文学类中有政府公文、宣传画册等,也有禅宗语录等其他形式。2005年和2006年由香港浸会大学翻译学研究中心与国际演艺评论家协会 (香港分会) 联合出版了一套“黎翠珍剧本翻译系列 (粤语演出本)”,共计18种。大部分作品系她早年所译,且曾用于演出,少数属于近年新译,此次一同修订出版。不仅如此,1994年,她还为陈善伟与卜立德合编的英文版《翻译百科全书》撰写了一篇“Drama Translation”(“戏剧翻译”)的条目;同时,她还结合戏剧翻译问题撰写了一些文章,介绍自己的心得体会。这些文章主要有《谈西方戏剧汉语演出本的翻译》(1993)、《改编莎剧方面引出的有趣的问题》(1999)等。最能反映她的翻译思想和译路历程的,则是2005年和2010年张佩瑶给她做的两次访谈,题为《黎翠珍与张佩瑶翻译对谈》,分别附录在她所译《摇摇一生》和《姊妹仨》两部剧本的末尾。鉴于她在戏剧翻译方面的杰出表现,2009年香港演艺协会授予她第18届香港舞台剧奖“银禧纪念奖——杰出翻译奖”。

这些年来,黎翠珍一方面积极地推出汉译外国作品,另一方面将较多的精力投入汉语作品的英译。凭着对中英两种文字的高超驾驭能力,她已经推出不少堪称典范的译作。细心的人们不难发现,在译出的这些作品中,主要是当代香港人的创作。此间,由她翻译并单独结集的有两种:一是2005年她应香港特首夫人董赵红娉之请翻译的《香港礼宾府1997-2005》(Hong Kong Government House 1997-2005),由香港大学美术博物馆出版;二是2011年她英译香港剧作家意珩的剧本《矫情》(Pretense),由香港艺术协会有限公司出版。另外,新近她又完成了一部粤剧《霸王别姬》(Farewell My Concubine)的翻译,目前正待出版。她大部分的译著是与人合译结集出版的,包括1997年与张佩瑶合译了《禅宗语录一百则》(100 Excerpts from Zen Buddhist Texts),由香港商务印书馆出版;同年,与张佩瑶合作编译了《牛津当代中国戏剧选集》,由香港牛津大学出版社出版;1998年与张佩瑶合译了《拼贴香港当代小说与散文》(Hong Kong Collage:Contemporary Stories and Writing),亦由香港牛津大学出版社出版;2002年与张佩瑶合作编译了香港诗人梁秉钧的个人诗集《带一枚苦瓜去旅行》(Travelling with A Bitter Melon),由亚洲2000有限公司出版;2004年美国《文学评论》杂志47卷4期“香港专号”收有她英译文章6篇;2005年与人合译了《巴金文集(第三卷):(爱底十字架)及其他作品》Selected Works of Ba Jin [III]:The Cross of Love and Other Stories),由中国外文出版社出版。

至于零星的翻译就更多,如2008年她参与了孔慧怡主持的《20世纪香港文学选集》的翻译;2010年7月她自香港作家董启章的《学习时代》中节译了一部分,题为“Waltzing Matilda”,发表在香港《猫》杂志第42期;同年10月,该刊第45期登有她译杜致朗的《灰姑娘之死》 (Death of Cinderella) ;等等。与此同时,黎翠珍也为一些国际诗歌节翻译作品,其中包括1995年她为“第一届香港国际诗歌节——诗歌集:十进制的香港及香港一九九七”翻译了陈少红、王良和、欧阳江河等人的一些诗作;2001年3月她又为“联合国跨文化对话年香港诗歌朗诵会”翻译过王敏、陈灭 (陈智德) 、黄灿然、廖伟棠等人的一些作品。这些翻译作品的推出,一方面提升了香港在国际上的地位,另一方面也促进了香港人的文化身份建构,进而增强港人的凝聚意识,同时也推进了香港文化思想领域的去殖民化进程,并对中国大陆学术界造成一定的辐射效应。

自20世纪70年代至今,历经40余载,黎翠珍翻译的诗歌、小说、散文、戏剧、禅宗语录、政府公文等作品数量众多。她是香港翻译史上一位举足轻重的人物,尤其对香港戏剧翻译事业贡献良多,对香港戏剧事业的发展也做出了很大的贡献。

(黎翠珍教授风趣幽默的授课方式给博主留下了深刻的影响,是难得的良师益友,是博主在浸会一年美好时光的一抹回忆。特在此转引张旭教授的文章《“不知则问,不能则学”——黎翠珍的译路历程》。)