1963年,《君子》(Esquire)杂志派一名年轻记者汤姆·沃尔夫(Tom Wolfe)去洛杉矶报导改装车车主的特殊文化。他写下很多采访笔记,回到纽约家中后却写不出一篇具有主轴的文章。截稿时间迫在眉睫。编辑拜伦杜贝尔(Byron Dobell)请他把笔记打好字后给他,他会来改写。沃尔夫开始把他的采访和感想飞快地打出来,告诉编辑他所看到的那些令他兴奋的文化、纽约人不熟悉的新兴西岸文化。到清晨六点写完时,打字机吐出了49页。编辑爱上这篇文字非,不论是语言或者独特视角,决定一字不改直接刊出整篇,并且下了一则奇怪的标题:

“There Goes (VAROOM! VAROOM!) that Kandy Kolored (THPHHHHHH!) tangerine-flake streamline baby (RAHGHHHH!) around the bend (BRUMMMMMMMMMMMMMMMM……”

在文章刊出的那一天,世人熟知的汤姆·沃尔夫诞生了。

在今年五月过世的沃尔夫是战后美国最重要的作家之一,他和几位同代人在六十年代创造出一个新的文类“新新闻”(New Journalism),对新闻写作和文学都产生很大影响。尤其他个人不论是在非虚构和虚构创作,都写出经典或脍炙人口的创作。此外,牛津英语词典中至少有一百五十个例句来自他文章,而他所创造的几篇文章名或书名更成为大众熟悉的词汇:例如“The Me Decade”(我的时代)、“The Right Stuff”、“Radical Chic”——这些都。很少人像他一样对英文的语言有重要的贡献。

更没有人像这位传奇作家一样有如此鲜明的造型:他从六十年代到上过世之前,永远穿着雪白的三件式西装,不论是在上流社会的派对,或者在用着迷幻药的嬉皮中。

汤姆·沃尔夫(1930年3月2日-2018年5月14日)

一

沃尔夫其实从小就想成为作家。他在耶鲁大学攻读美国研究博士学位时,题目是共产主义对美国作家的影响。不过,因为他的博士论文充满强烈主观的个人意见,且是用文学化的写作风格,教授们认为太不客观,因此不通过。只有当他用正常的学术语言改写后,才终于毕业。但他决定不走学术,想转去做记者。在他博士时期,他最有兴趣的主题是德国社会学家韦伯,其理论关怀启发了他后来一生写作的重要主题:对“地位”(status)在美国社会各层面的剖析。

这名日后的伟大记者在生涯开始并不顺利:他寄出了上百份工作申请,却只有三份回信,且其中两份是拒绝。唯一录用他的是一个小镇报纸。他去任职不久后,转去了华盛顿邮报,但又觉得政治很无聊。

1962年,他来到纽约加入先驱论坛报(New York Herald Tribune)。在这个世界中心的城市,他开始考掘与观察纽约人对于地位和权力的追求,不论是文化的或财富的。第二年他开始帮这份报纸新办的周日增刊上写一千五百字的专栏,这个杂志型的增刊叫《纽约》(New York) ,主编是善于鼓励记者用不同于传统方式写作的费尔克(Clay Felker)。

在沃尔夫开始塑造个人写作风格的同时,他也开始确立了外在风格。因为先驱论坛报的记者都穿西装,他也去买了一套斜纹软呢的三件式白色西装:在他的南方老家,人们在夏天都这样穿。但他因为想省钱,买了比较厚的质料,这样冬天也可以穿。于是,他一年四季每天都以同样形象出现,年复一年,终生如此。

就在他开始帮《纽约》副刊写不久后,整个纽约报业大罢工,全都停刊[1]。沃尔夫开始帮持续出刊的《君子》杂志写作。《君子》从六十年代初就开始推动记者具有强烈风格的深度特写,并在六十年代成为非常有影响力的文化刊物[2]。他写的第一篇文章是一篇人物稿,主角是当时叫本名Cassius Clay的拳王阿里,第二篇就是本文开始的那篇。在这篇文章中他写的不只是改装车文化,而是整个新青年文化。“当我开始用后来被视为是我的风格来写作时,我所试图捕捉的是西岸的崭新和令人兴奋的青年文化潮流……我所写的一切对纽约来说都是新的。”

1965年,他把文章结集出书,引起许多关注。同年,他在《纽约》上发表一篇文章讽刺当时已是文学界最重要刊物的《纽约客》,批评他们的编辑是“小殭尸”(Tiny Mummies),震撼文坛与新闻界,并引起许多反弹,包括向来低调的沙林杰(《麦田捕手》作者)都写信回应。这个批评可以说是所谓“新新闻”写作和传统新闻报导与文学杂志的一次公开对决。

当时文学界的重要评论家Dwight MacDonald在《纽约书评》为文反驳沃尔夫,题目叫“伪新闻,或者汤姆·沃尔夫他的神奇写作机器”,强烈指责沃尔夫和他的同侪们只是利用了新闻报导的权威性和文学的笔法,但他们“主要目的是娱乐,而非信息。”

但这样的批评,特别是沃尔夫的名字放进标题,显示了来纽约才三年的沃尔夫已经是一个非常闪亮的明星记者。而这还只是沃尔夫生涯的开端。

先驱论坛报在67年倒闭,费尔克带着原来周日版《纽约》增刊人马出来,在1968年将其建立为一个独立新杂志。在接下来的十年,这个主编将会和沃尔夫与其他人一起将这个杂志打造为“新新闻”的重要基地,改写美国杂志史。

二

所谓“新新闻”强调的是把作者个人主观感受置入报导中,而非像传统新闻强调客观性。被归类为新新闻的作家除了沃尔夫,还包括Joan Didion, Truman Capote, Gay Talese, Norman Mailer, Hunter S. Thompson等,

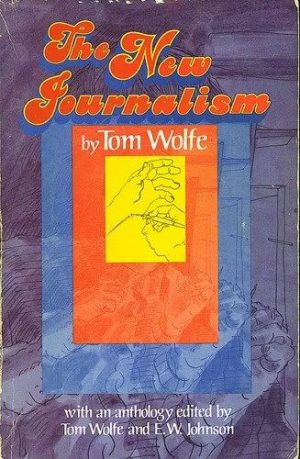

沃尔夫在1973年合编了一本书就叫《新新闻》 (The New Journalism),集结了这个文类的主要作家,成为新新闻的宣言。沃尔夫个人认为新新闻和传统新闻报导主要有四个不同:1. 重视场景建构,2. 强调对话,3. 依靠不同主角的个人观点,很少全知性的叙述,4.对主角生活细节(尤其是象征地位的各种符号)的丰富描述。

在实际的方法论上,他主张一种“浸透式报导”(saturation reporting),亦即记者要长期观察他的报导对象,“时间要长到当重要事件发生时,你人就在现场。”这和深度报导或调查报导不同,因为后者意指直接访问各种消息来源,但却不是浸透。

沃尔夫更将新新闻主义的非虚构写作对立于当时的虚构性文学。他认为他们这批人的精神近似成十八和十九世纪的文学巨擘如狄更斯、佐拉、巴尔札克,这些人都是以写实主义的方式描述他们所处的社会,而他认为他们同代的文学作者却太向内看,因此让新新闻有所成为这个时代最主要的文学想象。“当小说家扬弃社会写实主义时,他们也失去了写作技巧的某些关键技艺。”“新新闻主义记者从未幻想他们帮杂志或报纸写的文章可以进入文学世界、制造混乱,挑战小说作为文学界最高皇冠的荣耀……”但他们做到了。

他深信的是:“没有什么比现实更能激发想象。”

三

在六零年代,沃尔夫这个时代最重要的故事是青年反文化的崛起很有兴趣,是生活方式与价值的变迁。他的另一个巨大兴趣就是金钱如何被用来使用在新的生活方式或划分地位。

从1965年到1981年,沃尔夫出版了九本非虚构作品,最著名的作品之一是描述嬉皮先驱肯柯西(Ken Kesey)如何从一个小说作家到成为最迷幻药文化推手的“The Electric Kool-Aid Acid Test”[3](1968年出版)。许多人认为这是关于六十年代嬉皮文化起源最好的描述,不论是虚构或非虚构。

英国乐队Pulp主唱Jarvis Cocker在这本书的2018新版序中写道,当他在少年时阅读这本写药物体验的书时,这书就像迷幻药一样让他能用全新方式看待世界。尤其,这本书是两个奇妙心灵的相遇:“这个故事是关于那个时代最好的作家如何寻找新的表现方式、新的生活形式,并且由当时最具突破性与实验性的记者来写出。克西与沃尔夫:梦幻组合!”

1970年,沃尔夫为《纽约杂志》写下另一篇影响深远的封面故事——杂志以整本刊出这篇文章“Radical Chic: That Party at Lenny’s”(激进的潮:兰尼家的派对)。内容是纽约交响乐团的知名指挥家Leonard Bernstein(就是题目中的Lenny)在他公园大道的豪宅中为“黑豹党”举行募款派对。成立于1966年的黑豹党主张透过武装革命行动追求黑人权力,他们有人枪杀警察,有人被警察枪杀,是当时最激进的团体之一,但也获得许多名流支持。这篇文章让“radical chic”成为流行词汇。文章是讽刺这些白人菁英如何一面支持黑人革命者,但却不愿牺牲他们的特权,这是典型的沃尔夫主题:挖掘“地位”是如何运作,并戳破纽约这个城市(或美国这个国家)的虚荣与矫情。

1976年,他在纽约杂志的封面故事“The ‘Me’ Decade and the Third Great Awakening”(“我”的时代和第三次伟大的觉醒)讨论充满自恋与自我中心情绪的七十年代,再度成全国性话题,并让“The ‘Me’ Decade成为人们熟悉的词汇。

此外,六十年代末创刊的音乐与青年文化刊物《滚石》杂志也一直想要请他写稿。创办人温纳和讨论过很多想法,包括专访Jimi Hendrix,或者跟着滚石乐队去巡回演出。后来,温纳建议沃尔夫去佛罗里达采访阿波罗号登陆月球行动。他去了,并获得航天员信任,进入他们的生活。滚石杂志在73年开始连载沃尔夫关于航天员的兴奋与失落,如他们从太空中回到地球生活后的忧郁。连载完,他又继续采访了数年增加更多内容,在1979年出版新书《The Right Stuff》(正确的事)。本书不只是航天员的故事,也是关于冷战,关于对科技的信心,更是关于人性的荣耀与暗黑。沃尔夫自己说这本书是探索“人对于自己的爱,或者他对自己和别人相比的地位的永恒关注。”这本书叫好又叫座,不仅赢得美国国家图书奖,并被好莱坞拍成电影。

另外,当滚石杂志搬到纽约后,温纳又跟沃尔夫说,“为何不帮我们写点关于纽约的东西?”沃尔夫说他想写小说,写一个不断想爬到上流社会的家伙。尤其,在《The Right Stuff》后,他说要面对他所谓“让每一个写作非虚构作品超过十年的作家都要面对的课题:你仅仅是在回避那个巨大的挑战—小说吗?”

这个沃尔夫第一次的小说创作是先在滚石杂志连载,后来于1987年出书,书名叫The Bonfire of the Vanities(《虚荣之火》)。这本书写透八十年代华尔街、纽约与整个里根时代的权力与贪婪,又再次大卖,并拍成卖座电影,由汤姆汉克斯主演(台湾片名《走夜路的男人》)。

十年后,他出版第二本小说 “A Man in Full”(一个完整的人) (1998),关于一个南方的美式足球明星如何转变成一个成功的地产开发商,也是美国社会的浮世绘,大为畅销。

二十世纪末的沃尔夫已经是美国家喻户晓的作家,他改变了新闻写作这一行,病形塑了人们理解时代的关键词:他用一系列报导深刻地描绘了六零年代的嬉皮反文化,用一篇长文定义了七零年代的时代精神,然后又用小说淋漓尽致了写下了八零年代。但他也开始遭到严厉的批评。

针对他的第二本小说,文坛大师 John Irving 批评说这只是一篇杂志上的逊文章,另一个文学巨擘 John Updike 说这是娱乐,不是文学。他的同代人、也算是新新闻作者之一的诺曼梅勒更毫不客气地严厉批评他的文学创作。

这让沃尔夫真正面对新新闻与小说之间的对决了。

四

在七十年代初为新新闻下定义时,沃尔夫强调他们的非虚构写作在那个时代取代了虚构小说,取得了文学皇冠。他在八十年代自己开始写小说,实践了他认为小说该有的样子,却遭遇到文学大师们的批判。

但他当然不同意这些批评。“新新闻的早期就像是英国写实主义主义的早期……当初在十八到十九世纪反对这些小说的声音,和如今反对新新闻的声音是一样的,他们同样认为这种新形式是肤浅的。”他相信他的批评者被他的小说震撼是因为他的作品是基于严谨报导、深入今日美国的社会现实,更指出了二十一世纪的小说新方向。这让许多知名作家,“如这三位老一代的小说家变得虚弱而与时代无关。”

长久以来,沃尔夫就主张写作的核心在于“材料”(material)。他说一个作家有两个选择:使用他手边的材料,或者去发现更多材料。毕竟太少人有足够精彩的生命,可以只靠个人生活经验去写小说。文学在二十世纪中期迷失了方向是因为作家们认为可以靠百分之九十五的才华和百分之五的材料来写作。但真正的适当比例是:百分之六十五的材料和三十五的才华。

沃尔夫在生命中的最后几年接受滚石采访时这么说,“二十世纪最重要的文学革命就是新新闻主义”。这或许是过于夸张了。

然而,不能否认的是,在一九六零年中期,当Bob Dylan和Lou Reed等人推翻了音乐歌词的桎梏,沃尔夫和迪迪安(Joan Didion)等人则挑战过去报导的陈腔滥调,推动了一场巨大的文字风暴。而且,这是一场必须的革命。因为面对六十年代的社会、文化与思想的激烈摇晃,必须要有新的语言、新的介入方式来描述与解释这个新时代。

当然,新新闻或许并不真的新。以文学手法去进行新闻报导是很古老的传统——也不过比他们早二三十年,乔治·奥威尔在写出《1984》之前就用厉害的文学手法写过大量报导。更重要的是,被推类为新新闻的作家和记者的独特性,并不只在于他们结合文学与报导的这个共通性,而是在于他们每一个人都拥有独一无二、无可取代的声音。

沃尔夫本人的风格就和他人很不同:他的句子古怪、风格夸张,好用拟声字、非典型的标点符号,大量使用惊叹号。这些或者怪诞或者抒情的的独特嗓音,才是他们得以在历史上不断回响的原因。

而“新新闻”是一场运动吗?很难说,但是从六十年代前期到七十年代前期短短十年内,这些作者们以类似的精神写出了如此丰富又各自不同的作品,确实实改变了历史。

在1991年的巴黎评论中,沃尔夫说这世界本来充满着故事:“我像是小村庄中一个情报搜集者,或者一个从火星来想要了解地球的人。幸运的是,这个世界有太多人想要告诉你他们的故事,那些你所不知道的事。”

他永远的三件式白色西装确实让他看起来像是从火星来的人,“一个什么都不知道,却渴望知道所有事情的人。”他可以写上流社会、写艺术与建筑,也可以和毒瘾者、社会边缘人长期聊天,而且,他从不会为了访问对象而改变穿着,即使他在六十年代中与一批迷幻嬉皮厮混时,他仍然穿着如此不合时宜。

这就是沃尔夫:永远好奇,永远专业,永远注意细节,永远能用文字让读者感受到他所经历的。他说,新闻的美好在于带人进入一个不完全属于你的世界。

谢谢这个火星人带我们穿梭于如此缤纷的真实世界。

(张铁志)