【导读】现代以来文言与白话从针锋相对到并立交融的嬗变过程,也可以借助外国文学翻译这个独特的视角来予以考察。就“小红帽”故事的译介而言,就存在文白异趋、此消彼长的现象。比起翻译时语词的选择推敲来,更重要的则是如何去揭示故事的主旨,以帮助读者理解体会。

佩罗版遭人诟病的另一个地方,就是野狼最终装扮成外婆吞吃了小红帽,读来不免令人毛骨悚然。汉译本对此倒是轻描淡写,如戴望舒译为 “于是,说了这句话,这凶狠的狼便扑到小红帽身上,将她吃了”,其余各家译文也大同小异;而时隔数十年,同样根据法文版的一个新译本则作 “狡猾的老狼觉得话说到这儿可以止住了,再不动手恐怕会夜长梦多,便露出凶相,大声嚎叫着‘牙长吃起你来更方便’,猛地一翻身,扑到小红帽身上,咔嚓咔嚓几下子就咬碎了这个可怜的小姑娘的骨头,把她也吞到肚子里去了”(董天琦译 《佩罗童话》,浙江文艺出版社,2001年),前后参照比较,可见早期译本刻意做了不少简化,目的想必是要尽可能冲淡血腥恐怖的气氛,实可谓用心良苦。更有甚者,戴望舒去世后,其译本由少年儿童出版社在1955年出过一个新版,编辑者擅作主张做了不少删改。此后由不同出版社改版重印的戴氏译本都萧规曹随,承袭着这个后出的删改版。而其中《小红帽》的结局发生了彻底扭转,完全抛开原作而改为 “这凶狠的狼说了这句话,就向小红帽扑去,想把她吃掉。正在这时,跑进来几个樵夫,把狼砍死了”,小红帽居然有惊无险,绝处逢生。究其原委,恐怕是编辑觉得原来的结局令人不寒而栗,并不适合作为儿童读物,遂不得不越俎代庖。

署名为“ZL”翻译《红帽儿》(载 《学海杂志纪念册》,1913年),女主角仍然是“冠桃绯小帽”的“某姓女儿”,男主角则摇身一变由狼转成了狐。故事讲述红帽儿在去外婆家的路上,相继施恩于蜜蜂、小鸟和老妪,并向林中猎人转达老妪的问候致意。最后红帽儿发现了假扮成外婆的狐狸,“转身狂奔,惫于林下。狐方下床,适蜂刺鼻,蛰痛狂鸣。小鸟闻之,顿时乱噪。猎者奔至,射矢毙之”,在他们的帮助下终于脱离险境。美国学者罗伯特·达恩顿在《屠猫狂欢:法国文化史钩沉》(吕建忠译,商务印书馆,2014年)的第一章《农夫说故事:鹅妈妈的意义》中分析过“小红帽”故事的递嬗迁变,尤为强调“比较研究业已透露同一个故事的不同记录之间惊人的相似性,即使这些故事是流传在偏远的乡村,彼此距离遥远,而且远离书籍流通的地区”。从这个狐狸版的同型故事中,也可略窥一斑,虽然角色有了调整,但主要情节和原先的“小红帽”故事并无二致。

孙毓修在主编 《童话》丛书时,对“小红帽”故事已有所关注。他后来在 《神怪小说》(收入《欧美小说丛谈》,商务印书馆,1916年)中又介绍法国女作家杜尔诺哀爵夫人擅长撰著神怪小说,“笔洒珠玑,舌灿莲花”,最受读者欢迎的则有 “饿狼化人”(Little Red Riding Hood),从所附英文译名来看,也是《小红帽》的又一个传本。在《神怪小说之著者及其杰作》(收入《欧美小说丛谈》)中,他再次提及这篇作品,改称为《小红帽儿》,并撮译了主要内容,内容与佩罗版大致相同而略有增饰。其中提到人狼路遇小红帽儿,问清其祖母居所后便先行告辞。小红帽儿来到祖母家中,“祖母喜甚,欲留之宿。小红帽儿以未与母言,今不归,将重其倚闾之望,乃坚辞而去,约以他日更至”。待数日后人狼才冒充小红帽儿吞吃掉祖母,随后又吞噬了再次前来的小红帽,在情节敷衍方面更添了一重波折。

梦梅翻译的儿童剧《茹克勤》(载1934年《河南教育月刊》第四卷第三期),依据的是德国作家Frisabeth Graefin Graeben创作的剧本,在标题下还特意注明“又名《小红帽》”。剧本的主要情节都来自格林版,而为了适应舞台表演,在对话方面增添了许多内容,又改动了部分情节,如在狼肚子里填入石块的由原来的小红帽变成了猎人。最后则由小姑娘“茹克勤”(小红帽)现身说法,“(微向前走几步,向观众)小孩们,要听话:母亲的嘱咐,千万不要忘了。我因为不听话,几乎被狼害了。母亲的话,母亲的训教,好像是安全坦平的路道,大家要记牢!”充分体现了儿童剧寓教于乐的特点。

“小红帽”题材的剧本在当时应该还有不少,《申报》副刊《教育与人生周刊》曾经刊登过“上海尚公小学校恳亲会之表演”的数帧照片(载1924年第四十二期),其中一张就是《红帽儿》,只是所依据的剧本已经无法考知。1929年12月1日的《申报》上还曾报导,上海启明女校为纪念校庆而举行系列活动,其中就包括搬演法文剧 《红帽儿》,而内容已略有变更。记者扼要介绍了主要情节,说小红帽“路上忘了母亲的吩咐,和小朋友们闲宕着游玩”,等来到祖母家时,“不见祖母,却遇见一只狼,其实是一位仙女,要借此机会教训孩子们应当怎样服从母亲的教导”。最后自然是皆大欢喜,“仙女设法解救了他们,大家都仍旧快乐回家”。《申报》上还曾多次刊登广告,宣传过“俄国名伶串演舞台剧 《红帽儿 》”(1926年12月25日至27日),“英吉利爱美戏剧班表演世界著名舞台佳剧《罗宾汉》与《小红帽》”(1930年1月6日至7日)。这些舞台剧在表演时虽然并不使用汉语,观众也并不限于儿童,但对于推介“小红帽”故事而言仍然大有助益。

孙毓修还尝试用文言翻译过“小红帽”故事。试看他在《神怪小说之著者及其杰作》(收入《欧美小说丛谈》)中的一段译述:“数日后,祖母闻有叩扉而至者,意为小红帽儿也,急出视之,则人狼也。老人筋骨既衰,难与撑拒,竟为所噬。人狼之意,尤属意于小红帽儿,以其脸若朝霞,肤如羊脂,肉味必甚美也,乃衣其祖母之遗衣,掩扉伪寐,以俟其至。”就是颇为雅致的文言,和《童话》丛书中《红帽儿》的遣词造语迥然不同。之所以会出现这样的情况,或与其撰述旨趣相关。《欧美小说丛谈》卷首有一则题记,谈到“欧美小说,浩如烟海,即就古今名作,昭然在人耳目者,卒业一过,已非易易。用述此编,钩玄提要,加以评断”,实际上全书还涉及诗歌、戏剧等其他文类。要在有限的篇幅内介绍上起古希腊下迄19世纪欧美文学的发展概况,使用传统的文言也许更为得心应手,何况此书的读者绝不会是儿童,丝毫不必担心会造成阅读上的障碍。

白话译本的数量毋庸置疑要远远超过文言译本,可是由于故事本身并不复杂,译者们大概也都考虑到读者多为儿童,所以译笔大多浅显直白,相互之间的差别并不明显。偶有一些译文融入方言俗语,倒是显得较为别致,比如张亦朋所译 《格林童话全集》(启明书局,1949年)中的《小红帽》,在第一个故事中,母亲叮嘱小红帽“见了祖母要先请安,不要看野眼”,接着说小红帽“在路上碰到一只狼,这是多少危险啊”;到了第二个故事里,小红帽向祖母描述路上遇到的狼,“它两只贼眼,实在怕人”,最后祖母看透了狼的险诈,“她也顿时心生一计,来对付这个坏胚子”。据此书《小引》,张氏翻译时正在上海,而启明书局也设立在上海,所以译文就地取材夹杂了若干沪语,显得格外生动明快。

然而这种尝试未必都能被所有人接受,祖籍杭州的戴望舒在译文中也曾融入过一些吴地方言。在开明书店的初版中,说小红帽“在经过一座树林时,她遇见了老刁狼”;接着说外婆原本躺在床上,“因为有点不适意”;又说狼吞吃完外婆后,“老等那小红帽到来”。此后胡端曾评价戴译本“虽稍有遗漏,然就大体而论可以说很信实而且通顺”,并在自己的译文中沿用了“老刁狼”、“不适意”等词汇,借鉴参考了戴氏的译文。可是到了少年儿童出版社新版的戴译本中,上述片段却被逐一改作“在经过一座树林时,她遇见了狡猾的老狼”,“因为有点不舒服”和“专等小红帽到来”,意思虽然并无出入,却丧失了那份声口毕肖的鲜活灵动。在现代白话文运动方兴未艾之际,胡适曾设想再进一步倡导“方言的文学”,他在《答黄觉僧君〈折衷的文学革新论〉》(收入《胡适文存》,亚东图书馆,1921年)中认为“方言的文学越多,国语的文学越有取材的资料,越有浓富的内容和活泼的生命”。但从实际情况来看,恐怕未必如其所料,戴译本遭到改窜恰可说明这一点。

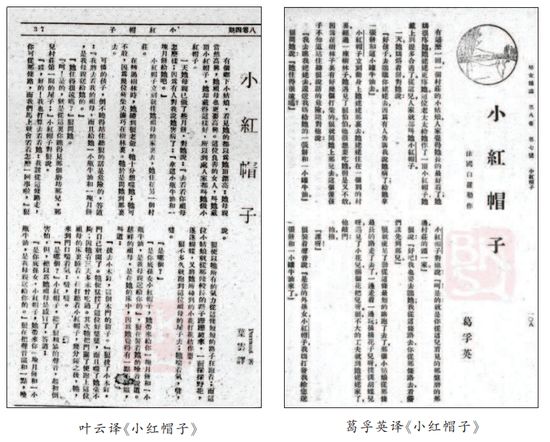

在考察各家译文时,除了关注文白异趋的问题外,也不妨留心一下翻译归化的现象。“小红帽”的故事终究来自域外,如何让本土读者没有任何阻碍地加以理解,确实是译者需要费神考虑的事情。例如那顶颇具象征意味的 “小红帽”,其形制和汉语中的“帽子”并不相同,有些译者就做过详细解说,如陈骏译为“一件斗篷,上面还联着一顶红丝绒帽”,品士则译作 “一件带个红绒帽儿的斗篷”,显然都注意到了中西语意间的差别。而有些译者为了让读者增加认同而不致产生隔膜,还会刻意对某些细节做本土化的改造,如叶云就将小红帽带去祖母家的“烘饼”译成了中国人更熟悉的“月饼”。可是即便如此,有些情况还是比较棘手,比如小红帽要去的到底是外婆家还是祖母家,各家译文就并未统一,这自然是中西方亲属称谓存在根本性差异所导致的结果,恐怕也只能各行其是了。

比起翻译时语词的选择推敲来,更重要的则是如何去揭示故事的主旨,以帮助读者理解体会。无论是佩罗版所要捍卫的法兰西皇权时代的性道德观念,还是格林版所要宣扬的维多利亚时期的家庭规范,对广大中国读者而言都显得太过陌生,于是有些译者也尝试着做一些归化处理。孙毓修在《神怪小说之著者及其杰作》(收入《欧美小说丛谈》)中就言简意赅地指出 “其事甚诞,要亦诗人《狡童》之讽也”,认为和《诗经》中的《狡童》相仿。朱熹《诗集传》认为“此淫女见绝而戏其人之词”,孙氏藉此委婉地指出故事中隐含着男女性爱的意味,倒是很符合佩罗版的初衷。有些译者则索性借题发挥,如ZL在其译本后有一则跋语:“此篇虽属寓言,亦足证因果说之不谬。种瓜得瓜,种豆得豆,理固然也。谨译之,以为好欺务诈、专事奸宄者鉴,并光明正直、宅心诚厚者劝也。”竟然牵强附会上因果报应的观念,以此来达到劝善儆恶的目的。这样的引申虽然不尽符合原作主旨,对中国读者却是更具吸引力和说服力的。

上文已经提到,早年在舞台上搬演“小红帽”故事颇为盛行。除了直接利用外来剧本外,其实也可以依托中国作家的作品,郑申华创作的儿童剧《小红冠》(载1916年5月1日 《女铎报》)就是其中一种。剧本的主要情节仍然源于外来的 “小红帽”故事,但无论佩罗版还是格林版,都有恶狼吃人的情节,为了避免出现此类血腥恐怖的场面,郑申华将结局改为因樵夫突然出现而小红帽得以逃脱险境。由于作者毕业于上海圣马利亚女学,所以在创作时还融入不少江南一带的方言习俗,比如小红帽要去探望的是 “好婆”,而带去的食物则是“花生米、蚕豆、鸡蛋糕、油条”。在表演的过程中,这些细节想必会引起台下观众的强烈共鸣。

陆洛创作的歌舞剧《小红帽》(载1940年《战时教育》第五卷),为了避免让孩子们受到惊吓,同样对情节做了不少修改,例如剧中的狼之所以要在小红帽之前赶到外婆家,并不是想吃人,而是要“抢她的大公鸡,抢她的鸡蛋糕”。最后小红帽在邻居孩子们的帮助下合力围捕恶狼,在舞台说明中特别提到:“这时预伏在台下的小孩就从舞台下喊杀赶上舞台,台上众孩也喊杀包围上来。小红帽站起来用力刺狼。大家拥上去,把狼打死了。”不难想象表演时群情激昂、满场欢腾的场景。在剧本后还附有《小红帽歌曲》,剧作家还身兼词曲作者,为小红帽、狼和群孩等角色度身定制了多首歌曲。这些歌曲穿插在表演中,现场效果必定更为理想。

有些作家在创作时已经开始探究“小红帽”的故事类型,如郑申华在《小红冠》前有一段引言,提到:“中国向亦有一故事,为一母出门,一子一女留家,夜间有熊冒母归来,食其子,女即设计潜逃,与此事大略相同。或者当初本为一事,彼此传讹,也未可知。”这一类型的故事其实在中国各地都有流传,只是出现的主角并不限于“熊母亲”,还有“熊外婆”“老虎母亲”“老虎外婆”“狐外婆”“野人婆婆”“狼外婆”等等。周作人在《关于“狐外婆”》(载1926年《语丝》第六十一期)中就介绍过绍兴地区流传的“老虎外婆”故事,并兴致勃勃地提出“倘若能够蒐集中国各地的传说故事,选录代表的百十篇订为一集,一定可以成功一部很愉快的书。或者进一步,广录一切大同小异的材料,加以比较,可以看出同一的母题(motif)如何运用联合而成为各样不同的故事,或一种母题如何因时地及文化的关系而变化,都是颇有兴趣的事”,可他同时也惋叹道,“可惜中国学问界还没有工夫来注意这些‘闲事’,只落得我们几个外行人随便乱讲”。

对此事的缘起有过更详尽的介绍,指出“老虎外婆故事,即英法德各国所流行的‘红骑巾式故事’。它传播的地域,几遍于东西两洋。在学术上、文艺上的意义和价值,也很耐人寻味”,可见激发他研究兴趣的因素,就包括流传于欧洲各地的 “小红帽”故事;他还提到“我对于这个故事的注意,以至于存着整理,研究的心思,已是多年以前的事了”,并迻录了在原载于《中国民谭型式》中的该故事型式,以供读者参考比对。

虽然钟敬文此后并没有继续深入,但他在资料整理和类型概括方面所做的探索还是给了后继学者很大的启发。从三十年代初就和钟敬文展开通讯交流并互相寄赠书刊的德国学者艾伯华,利用在中国考察时所搜集到的大量资料,在1937年出版了一部 《中国民间故事类型》(王燕生、周祖生译,商务印书馆,1999年),在“动物与人”大类中就包括“老虎外婆(老虎和孩子们)”这一类型,而所列的参考资料也有钟敬文主编的那本《民间月刊》第二卷第二期。在为德国编纂的《民间故事百科全书》撰写“钟敬文”条目时,艾伯华也郑重介绍过 《中国民谭形式》一文。另一位受到钟敬文影响的是美籍华裔学者丁乃通,他在1978年编纂《中国民间故事类型索引》(郑建成、李倞、商孟可、白丁译,李广成校,中国民间文艺出版社,1986年),在“一般的民间故事”大类中也列有“老虎外婆”一项。他在《中译本序》中回顾自己的研究历程,特别提到“中国民间故事的采访、搜集和研究,起步较迟,直到上世纪二十年代才开始。当时许多前辈,如钟敬文、赵景深等诸位先生,已经注意到中国故事和印欧故事有许多相似处,初步作了一些分类”,藉此略表饮水思源之意。钟敬文和艾伯华始终缘铿一面,和丁乃通也仅有一面之缘,在两家论著中译文问世之际都不辞年高体弱,热情撰写序言加以介绍。将他们三人联系在一起的其实就是诸如“老虎外婆”这样流传于各地的民间故事,而如果再继续追溯寻绎,当然也和“小红帽”故事的译介不无关联。